作为理论上清洁能源的最佳解决方案之一,氢能迄今为止始终处于一种尴尬的状态——看似触手可及,又似乎遥不可及。

从从业者的角度来看,氢能源无论是技术还是安全性都不再是问题。真正的问题是运输成本高昂——只要超出原产地100公里,氢能就贵得令人难以接受。

成本问题如何解决?事实上,就像石油和电力等所有形式的能源一样,分散成本的唯一方法就是规模化。所以,把消费市场作为唯一方向的日本犯了一个巨大的错误,因为消费市场的爆发总是滞后于成本的下降。相反,只有大规模的工业场景才能率先接入氢能,提供成本摊销的可能性。

2025年的这个时间点,中国这个“世界工厂”正在试图给出更好的答案。

如果用一句话来概括日本的新能源战略,大概就是:锂电池只是一个过渡,氢能源才是未来。

在日本车企在锂电池汽车领域逐渐落后的今天,很多人都寄希望于强大的氢能源技术储备,帮助日本未来“再次伟大”。

但对于普通人来说,氢能似乎仍然像可控核聚变一样存在——距离实用化还有“永远50年”的距离。

2014年,丰田推出全球首款量产氢燃料电池车型MIRAI。不久之后,日本以国家意志提出了“氢社会”的宏伟构想。在实施层面,日本经济产业省也制定了分三步走的《氢能源和燃料电池战略路线图》,其中第一个路线图将于2025年到期,届时日本国内燃料电池乘用车将达到20辆数千辆汽车。

2020年,丰田推出第二代氢燃料汽车MIRAI

但现实是冷酷的。日本汽车经销商协会(JADA)的数据显示,2023年日本燃料电池汽车销量仅为422辆,较2022年(848辆)减少一半,也仅为2021年(2,464辆)的一小部分。

尽管日本燃料电池汽车销量在2024年上半年有所回升,但预计到今年年底累计保有量也只能勉强达到1万辆,距离20万辆的目标差距巨大。

燃料电池汽车,依然遥不可及?

但如果氢能的应用仅限于汽车,可能从一开始就错了。截至目前,全球90%以上的氢能已应用于工业领域。有从业者向观察者网指出,以产业为先是氢能发展的最佳路径,最终将为交通领域带来巨大的反馈。

这是因为氢能与电力有一个根本的区别——汽车可以轻松接入现有庞大的电网系统,但氢能的储存和运输基础设施仍是空白。早期,仅仅为几万辆汽车建立一个全国性的储运系统并不划算。只有大规模的行业应用场景才能完善基础设施。

作为全球最大的工业国,中国无疑是探索大规模氢能基础设施的最佳地点。事实上,从产业应用的角度来看,2024年中国已经发生了一些重要的变化。

2025年,我们确实有理由对氢能抱有更多期望。

燃料电池燃烧氢气和金钱

值得一提的是,虽然日本、韩国在氢能源乘用车技术上优势显着,但2024年全球最大的氢燃料电池汽车市场其实在中国。

韩国市场研究机构SNE Research的数据显示,今年上半年,全球氢燃料电池汽车销量为5621辆,其中中国占2501辆,占比近一半。

2024年也将是中国政策频频利好氢能的一年。年初,氢能首次写入政府工作报告。 11月,中国颁布首部《能源法》,氢能终于获得了与传统能源平等的法律地位——法律地位对氢能的重要性不亚于技术本身,因为到目前为止,“危险”的定性“化学品”仍然对氢能储存和运输造成巨大限制。

因此,市场对我国氢能源汽车的发展抱有更大的期待。甚至有观点认为,考虑到我国还制定了2025年氢能源汽车5万辆的目标,而2024年前三季度汽车保有量仅为2.5万辆,为了实现目标,明年氢能汽车的增量新能源汽车将直接相当于历史存量。

人们的期望非常好,但需要指出的是,中国实现目标也非常困难。中国汽车工业协会数据显示,今年1-11月国内燃料电池汽车销量5076辆,同比增长11.7%。但11月份为381台,同比下降41.1%。年底没有为了完成目标而猛增。符号。

中国在实现政策目标方面的良好历史记录在氢能领域可能不会重演。

另一个重要的对比是,中国的氢能源汽车以商用车为主,而日本则以乘用车为主。上半年中国市场销量中,商用车2478辆,乘用车仅23辆,其中包括海马7X-H。

搭载丰田电堆的海马氢燃料电池汽车。海马汽车

与乘用车相比,商用车的成本更高。

以重卡为例,卡车之家数据显示,一汽解放J6P牵引车燃料电池版的厂家指导价高达118.25万元,约为纯电动版的两倍。混合动力版指导价为36.9万元。

不过,政策对燃料电池汽车的补贴同样丰厚。

11月,财政部提前发布2025年新能源汽车补贴预算,总额98.85亿元,其中氢能补贴16.25亿元。

根据财政部补贴细则,一辆燃料电池汽车根据发动机功率不同可获得50万元以上补贴。全国很多城市还有配套的地方补贴,可以与国家补贴达到1:1的比例。补贴后,燃料电池汽车的购买成本变得与燃油汽车相似。

除了现金补贴外,另一项重要政策是免费高速公路。

对于商用车来说,总拥有成本(TCO)是一个比较重要的概念,包括购置成本、运营成本(包括燃油、保险、维护和人工等)和高速公路通行费。据行业估计,高速通行费约占 TCO 成本的 20%-30%。

今年以来,山东、四川成都、内蒙古鄂尔多斯、吉林、陕西等地相继出台燃料电池汽车免收高速公路通行费的政策。

但现阶段,高速公路免收通行费政策很难产生明显效果。 “免费固然好,但问题是,高速公路上有加油的地方吗?”一位业内人士告诉观察者网。

事实上,直到今年4月,京沪氢能运输走廊才完成了我国首次大规模、长距离、跨区域的氢能源汽车实际运输试验。这段1500公里的路程中,共建设了7座加氢站。

郑州宇通生产的49吨氢能源重卡驰骋在京沪氢能交通走廊。中石化

加氢站的建设也高度依赖政府补贴。目前我国加氢站主要由地方政府补贴,分为建设补贴和运营补贴两种。据Interact Analysis统计,各地建设补贴一般为总投资的30%-50%。

本月,广州出台了最新的氢能支持政策,其中包括50万-100万元的建设补贴,以及每站每年最高150万元的运营补贴。

然而,尽管有上述补贴,燃料电池汽车的实施进度仍难以达到预期。数据显示,国家批准的5个主要燃料电池汽车示范城市群中,截至2024年10月,只有北京、天津和河北接近实现政策目标,广东完成率不足20%。

有什么问题吗?

被卡住的是电

商用车全生命周期成本中,除了上述购置成本和通行费外,运营成本是最重要的部分,仅燃油成本就可能占到TCO的50%以上。

燃料电池汽车要真正落地,一个重要的前提是让加氢成本低于柴油和动力电池。

当日本将氢能确定为国策时,成本是一个重要的考虑因素——作为一个资源稀缺的岛国,化石能源和电力都很难同时获得。日本一直是世界上电价最高的国家之一;理论上,氢的来源可以是水,成本要低得多,并且无需依赖进口。

事实上,目前主流的氢源可以分为两种——绿氢和灰氢。

可再生能源用于发电和电解水生产氢气。整个过程没有二氧化碳排放,得到的氢气被称为绿色氢气。煤炭、石油和天然气等化石能源也含有氢。从它们中提取氢的过程通过一定的化学反应会产生二氧化碳,称为灰氢。

长期以来,灰氢是氢的主要来源。除了生产活性氢外,丙烯等重要化工产品的生产本身也会产生氢气。这样的工业侧氢气几乎没有成本。日本作为化工强国,自然率先探索氢能源的利用。

但问题是,工业二次氢的生产远远不能满足大规模的能源需求,灰氢的制备将使日本重回依赖进口化石能源的老路。

就在本月,日本川崎重工宣布退出与澳大利亚合作的“氢能源供应链(HESC)”项目。 HESC项目于2018年启动,以川崎重工为首的六家日本企业与澳大利亚维多利亚州政府合作,以褐煤为原料生产氢气,每年向日本出口4万吨氢气。

HESC项目

然而,该项目的成本和进度都远远低于预期,而且尽管采用了碳捕获技术,但煤制氢的方法仍面临诸多环境批评,难以推进。

这是全世界面临的同一问题:灰氢已不再满足减排要求,绿氢已是大势所趋。

由于水的成本几乎可以忽略不计,绿氢即电解水制氢的成本主要由电解槽设备和电价组成,其中电价占总成本的70%以上。可以说,扼杀氢能的第一道坎就是电价,尤其是新能源发电的价格。这对于电价全球最高的日本来说又是一个无法解决的问题。

与日本相反,近年来中国新能源发电成本的快速下降,使得绿氢成本逐渐接近化石燃料价格。

业内人士告诉观察者网,对于重型卡车来说,当氢气价格为每公斤20-25元时,可以与柴油车的燃油成本大致持平。如果采用较为成熟的碱性电解槽制氢,相应的电价应该在0.2元/kWh左右。

在我国西北这个经济繁荣的省份,新能源发电的价格已经接近这个水平。华夏能源网数据显示,2024年上半年,新疆风电平均结算电价为0.21元/千瓦时,光伏平均结算电价为0.16元/千瓦时;甘肃风电平均结算电价为0.27元/千瓦时,光伏平均结算电价为0.18元/千瓦时。同期,青海省新能源平均结算电价也持续下跌,从1月的0.228元/千瓦时下跌至6月的0.212元/千瓦时,半年降幅达7%。

上述人士进一步指出,如果电解槽的效率能够进一步提高,绿氢的成本就能持续下降。据介绍,“气泡效应”是影响电解槽效率的重要因素。电解水时,电极附近产生的氢气和氧气气泡会阻碍水与电极上催化剂的接触,导致效率下降。

上述人士介绍,通过提高电解槽效率,制氢电耗有望降低30%。

随着成本不断下降,绿氢预计不仅比柴油具有成本优势,还可能实现与灰氢平价(约10元/公斤)。协鑫集团董事长朱共山今年预测,如果核心设备进一步国产化,到2026年绿氢成本有望达到10元/公斤。

值得一提的是,全球绿氢前景并不那么乐观。彭博新能源财经(BNEF)12月23日发布的预测甚至将2050年绿氢价格预测大幅上调至每公斤1.60美元至5.09美元,约为去年预测值的三倍。 BNEF认为,由于未来电解槽价格可能上涨,因此即使到本世纪中叶,绿氢的成本也很难达到灰氢的水平。

BNEF 认为,只有中国和印度这两个市场可能会看到绿氢具有成本竞争力,预计到 2040 年其价格将与灰氢相当。

在氢能竞争中,中国制造业的成本优势有望再次发挥决定性作用。

更大的问题:仓储和运输成本居高不下

既然电解水制氢的成本已接近与柴油平价,是不是意味着加氢和加油没有太大区别呢?事实并非如此。

如前所述,国内加氢站数量仍然有限。据橙协氢能数据库显示,截至2024年6月底,我国累计建成加氢站426座。

制约加氢站建设的不仅仅是成本,还有政策。由于氢气长期以来被列为危险化学品,加氢站的选址将受到严格限制。例如,上海目前的加氢站均位于外环线以外。

氢气以高压储气罐的形式储存在燃料电池汽车中。目前,常见的车用储气罐压力分为35兆帕和70兆帕两种。 70MPa大约相当于正常大气压的700倍。为了将氢气加压到储气瓶中,加氢站的最大工作压力可以达到90兆帕。

如此高的压力,加上氢气本身的易燃性,自然会引发公众对安全性的讨论。

不过,中集安瑞科上海公司氢能助推产品部营销总监李迪告诉观察者网,氢能储运的安全性无需过于担心。

中集安瑞科是中国氢储运领域的领先企业之一。 2020年起,与挪威海克斯康成立合资公司,将全球最先进的4型储氢瓶引入中国。李迪透露,目前车载储气瓶可以通过射击、着火、穿刺等测试。 Hescon 的 53 MPa 运输车甚至安全地抵御了火箭袭击。

I、II、III型储氢瓶的内胆多为金属材料,不适合长期储存,而IV型储氢瓶的内胆则采用塑料等复合材料,具有以下特点:更好的渗透性和耐热性。中集安瑞科网站

事实上,与安全相比,运输成本是制约加氢站建设的最重要问题。

与电力可以通过电网运输不同,氢气目前完全依赖公路运输——换句话说,氢卡车在运输氢气的同时,需要燃烧大量燃料,这本身就是一种能源的重复浪费。

李迪指出,以目前常规20兆帕长管挂车为例,运输距离每增加100公里,考虑到燃料、维护和通行费等,每公斤氢气成本将增加10元。如果氢气从内蒙古产区运到上海加氢站,每公斤价格将上涨数百元。

一辆载重量为49吨的氢燃料电池重型卡车理论上每100公里消耗的氢气约为8-12公斤,但实际上可能更高。也就是说,如果一辆燃料电池重卡在上海周边运行,每百公里成本将增加数千元。

因此,目前氢能的运输半径一般不超过200公里,这样通过补贴就可以勉强经济。

但考虑到灰氢主要来源煤炭和绿氢所需的廉价新风能、太阳能主要分布在西北地区,这就决定了氢能产能也集中在西北地区。而且由于它被定义为危险化学品,氢气生产通常只能部署在化学工业领域。

但交通需求主要来自人口密集、经济活跃的东部地区,200公里的交通半径还远远不够。

运输成本高、供需地域错配是制约燃料电池汽车普及的最大问题。

为了降低氢气运输成本,业界尝试了多种路线。

道路运输效率的本质是计算货物价值与燃料消耗的比率。那么一个明显的想法就是尝试增加氢运输车辆可以携带的氢的重量。

一辆20兆帕长管氢气车只能装550公斤氢气,也就是0.55吨。并且由于压力容器内的气体无法完全排空,实际有效输送量只有300公斤左右。氢运输车本身重达数十吨。

这是天然气运输的固有限制,与其他货物相比,其效率极低。但如果能把气体变成液体或固体,那么一次可以装载的重量就会大大增加。

今年年初,中集安瑞科首款40立方米液氢罐车下线,填补了国内空白。按液氢密度70.8公斤/立方米计算,理论运输重量可接近3吨,效率提高近十倍。

李迪告诉观察者网,液氢运输涉及很多技术难点。液氢需要将氢气冷却到21K(约-253摄氏度),这就要求运输罐具有良好的隔热性能。为了实现保温,采用双层真空结构罐体只是基础。更重要的是,内罐的支撑装置不仅要具有良好的隔热性能,还需要尽量减少与内罐的接触面积,这相当于将几吨的重量放入罐内。罐体由针尖支撑,这对材料提出了很高的要求。

除了直接运输液态纯氢之外,以液态或固态化合物的形式储存氢是另一个想法。但需要指出的是,虽然运输方便,但液氢及氢化合物的制备需要额外的能源消耗,在总成本上并无明显优势。

打破局面的关键在于世界工厂?

储存和运输成本难以降低,很大程度上限制了燃料电池汽车的市场需求。但与此形成鲜明对比的是,今年国内新增制氢产能正在大幅扩张。

截至2024年6月,我国现有氢气产能约为4900万吨/年,其中绿氢产能仅约10万吨。不过,今年规划的绿氢项目超过400个,年产能超过800万吨。项目投标人主要为五大六小发电集团、中石化、中石油等央企以及相关能源国企。

能源巨头纷纷进军氢能的原因是什么?

除了绿氢成本下降外,业内人士指出,在国内新能源电力产能逐渐饱和的背景下,这些能源企业也渴望寻找新的营收增长方式,并愿意承担一定的费用。

然而,燃料电池汽车的实施进展缓慢。如何消化这些新增制氢产能?答案是工业。

在全球氢气消费结构中,交通运输行业所占比例微乎其微,90%以上来自炼油、钢铁、化工等行业。例如,氢气可以替代焦炭和天然气作为还原剂,消除炼铁和炼钢过程中的大部分碳排放;在炼油过程中,氢气可用于石脑油加氢脱硫等;在化学工业中,氢气用于合成氨和甲醇。的原材料。

事实上,我国新增的绿色氢能产能中有很大一部分是氢氨醇一体化项目。例如,中集安瑞科今年8月中标中集安瑞科建设的松原氢能产业园项目,包括11万吨绿色氢气、60万吨绿色合成氨、6万吨绿色甲醇,以及配套建设300万千瓦新能源。该项目是当时国内最大的绿色氢氨醇一体化项目。

尽管利用绿氢生产氨醇的成本仍远高于灰氢,但考虑到碳交易的好处和强大的海外购买力,公司仍然盈利。

例如,氨是合成氨基酸的原料之一,广泛应用于食品工业。一位业内人士向观察者网透露,国内一家味精龙头企业已经开始使用绿氨。虽然成本有所增加,但仍在可控范围内。

绿色甲醇作为燃料也具有巨大的潜力。今年8月,中远海运控股一次性订购12艘14000TEU甲醇双燃料集装箱船。截至2024年5月,全球在建甲醇船订单已达269艘。

在李迪看来,产业化应用不仅是现阶段绿氢的最佳消费渠道,也有望从根本上解决燃料电池汽车的储存和运输问题。

“我相信氢能的未来一定是管道运输。”李迪指出,氢能产业实际上与天然气非常相似,管道运输已被证明是运输天然气的最佳方式。 “通过管道从西北产区输送氢气,然后在终端一两百公里范围内用车辆运输,这应该是氢气运输的最终形式。”

管道运输的问题是初期投资大。如果只是为燃料电池汽车服务的话,是极其不经济的。但如果大规模的工业应用能够在全国范围内推广,管道成本就可以摊薄。

在全国推广氢能应用的第一个场景可能是天然气与氢气混合。氢气可以像天然气一样燃烧,可以用作燃料。我国香港的天然气原本含有较高比例的氢杂质。借助燃气公司现有的管道设施,掺氢天然气可以几乎零成本到达大量终端用户。

今年9月,浙能集团完成了全国首例城市燃气高比例掺氢试验和氢气分离试验,验证了天然气中掺入3%~30%氢气的技术可行性。

但值得一提的是,氢气单位体积的热值低于天然气。如果大规模推广,可能还需要配合定价方式的改革。

随着场景逐渐清晰,2024年将成为我国大规模输氢管网建设元年。据中国产业发展促进会氢能源分会统计,2024年前7个月,全国10个氢气管道项目公布最新进展,设计总长度已超过5000公里。

以工业为先,逐步降低民用和交通领域的成本,似乎成为氢能发展的最优路径。 2025年,随着绿氢规划项目和投产的逐步启动,我国氢能有望迎来加速爆发。

事实上,到了2023年,日本人也意识到了自己国家“氢社会”规划的严重错误。

日本自然能源基金会发布的《重新审视日本氢能战略》报告指出,氢能战略更像是燃料电池战略。过去十年,70%的预算投资于住宅燃料电池系统(FC)和燃料电池汽车。 (FCV),分别对应民用和交通,但忽略了更广泛的工业用途。

从这个角度来看,日本氢能发展的停滞并不是因为氢能本身存在难以克服的缺点。强调技术、忽视规模的政策导向是问题所在。

从各国实践来看,降低氢能技术成本固然重要,但当技术走到尽头时,最终会撞上基础设施的墙。

事实上,传统能源的应用也遵循类似的规律。本杰明·富兰克林在 18 世纪发现了电,爱迪生在 1870 年代发明了长效电灯。然而,当时直流输电的高损耗意味着电力只能传输1公里的距离。电力真正的大规模应用是由于交流电网的发明。

氢能与电力的巨大区别在于,人类使用电力已有数百年历史。巨大的工业和民用需求早已催生了完善的输电基础设施。电动汽车在中国的快速推广得益于中国拥有全球最大的发电能力和最新的电网;日本之所以不愿意转向电气化,也是因为担心老旧的电网设施无法支撑爆炸性的充电需求。

日本全力押注氢能本身或许并没有错。遗憾的是,日本的产业需求已无法从头推动基础设施建设。在全球范围内实现这一目标的最大希望的唯一国家是“世界工厂”中国。

从规模到技术

在接下来的十年中,预计氢能将真正流行,但我们还必须看到,中国在整个产业链中的许多核心技术中仍然存在极大的缺陷。

氢燃料电池堆栈的核心结构是膜电极,约占堆栈总成本的60%。至于膜电极的三个核心结构 - 质子交换膜,催化层和气体扩散层,我的国家高度依赖于进口。

Yihuatong副总经理Yu Min向媒体指出,当前的碳纸(气体扩散层材料),质子交换膜和催化剂的进口比例分别为80%,93%和98%。

在氢生产方面,尽管中国是世界上最大的灰氢生产国,但绿色氢为生产设备提出了不同的要求。

我国的电解氢的产生主要基于碱性电解液,它们的成本低,每个水箱的氢产量较大,但适应性较差,可以使能源(例如风能和光)波动。我的国家也落后于国外的质子交换膜电解氢生产技术,这是风能耦合电解氢生产所需的。单个家庭设备的最大氢生产能力为400立方米/小时,而康明斯等外国制造商已经推出了1,000个标准立方米/小时。每小时产品,其核心成分,例如全氟磺酸质子交换膜具有复杂的准备过程,并且已经由美国和日本公司垄断了很长时间。

Hebei Construction Investment Chongli风能耦合氢生产示范项目。大墙网络

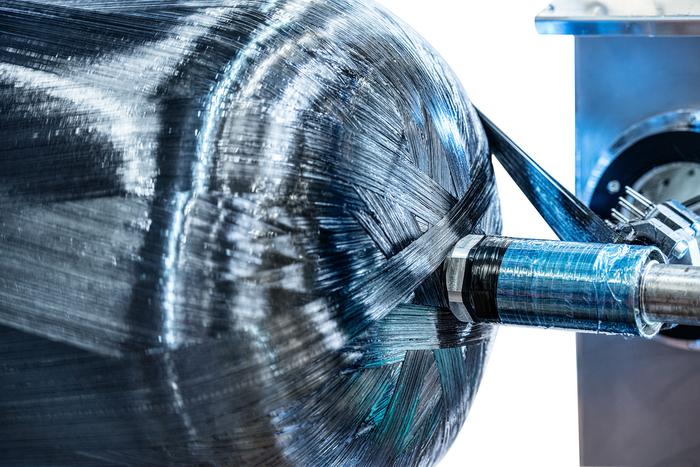

在存储和运输链接中,75 MPA压力四瓶已成为该行业共识的发展趋势。它的核心材料是包裹在水箱上的碳纤维。目前,家用储罐的碳纤维材料主要来自日本托雷。

氢管道的研究甚至更接近空白。 Li di告诉Observer.com,氢是非常活跃的元素。氢分子很容易渗透到金属材料中,从而导致材料折叠甚至裂纹。这种现象称为氢含水。就氢传输管道的材料选择而言,必须防止氢含糖。当前的方法是使用具有高镍含量的316L不锈钢。

但是,李迪指出,有关高压氢相关材料的应用研究主要来自日本,高尼克316L不锈钢仅指相应的日本钢等级的元素含量。至于是否必须使用316升不锈钢以及每个元素的比例,全球研究不足。

实际上,许多中国汽车,能源和其他公司都参与了氢能技术的研发,但是缺乏规模是限制研发进展的重要因素。

我国家的燃料电池堆栈公司主要包括瓜洪氢,Yihuatong,jie氢技术,重塑能量,氢技术等。但是,由于整个市场的年度运输量只有几千台,因此缺乏规模效应已引起。他们的表现总体差。

以Reshape Energy为例,今年仅在香港股票市场上进行IPO。 2021年,2022年,2023年和2024年的前五个月,Reshape Energy的营业收入分别为5.24亿元,6.05亿元,8.95亿元和1300万。同样的净亏损分别为6.54亿元,5.46亿元,5.78亿元和4.09亿元。 SAIC Motor的子公司Jet Hydrogen Technology于今年4月撤回了其科学技术创新委员会的IPO申请。

“最痛苦的是没有规模。” JET氢技术总经理Lu Bingbing先前向媒体指出,诸如技术,成本,规模,氢化站和氢源等因素相互影响。 “氢能行业等同于房屋有六个支柱。仅饲养一个支柱不会改善房屋的整体状况。只有同时筹集所有六个支柱,才能改善整体工业发展。 ”

Li di还向Observer.com指出,只有当氢能在工业领域广泛使用并且氢气管道的构建达到一定规模时,工业链中的关键技术有望实现快速突破。

在2025年的这一点上,随着氢,氨和酒精的整合等项目的逐步发展,中国,“世界工厂”,希望弥补氢能最大的缺点。

本文来自作者:张广卡(Zhang guangkai)的微信公共帐户“ Guanwang Finance”,并在36 Kkrypton的许可下出版。