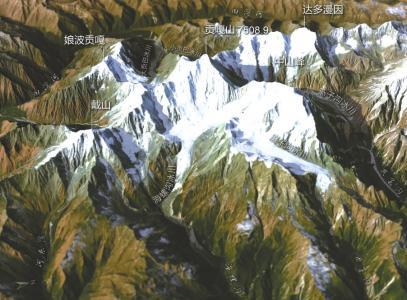

贡嘎山三维冰川景观图。

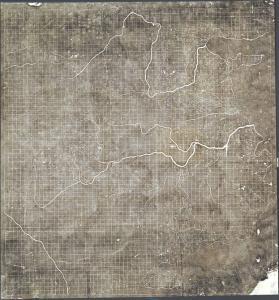

《规划画方》喻迹图。

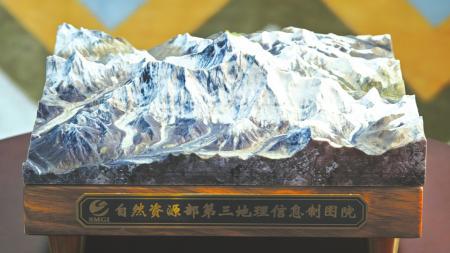

珠穆朗玛峰的 3D 打印模型。

现在,当我们到达一个陌生的地方时,只需动动手指,打开手机上的电子导航地图,就能定位到我们当前所在的位置。那么,古代地图是什么样的呢?地图的发展有哪些变化和不变?事实上,不断发展变化的是测绘技术,但不变的是测绘原理。

让我们在自然资源部第三地理信息地图绘制重点实验室专家的带领下,穿越时空,探索地图的“前世今生”。

古人是怎样绘制地图的?

距离、方向和比例是地图的三个要素。古人是如何确定这三要素的呢?

古代送急件有“八百里急”之说。那么,古人是如何确定日行八百里的呢?西汉时期,发明了一种专门用于测量行驶距离的马车,称为“吉利鼓车”。这种车有上下两层。车每行一里,便鸣一鼓,车每行十里,便鸣一钟。一次,司机可以通过记录鼓和铃的数量来知道行驶的距离。

当送信人查看下一个驿站的地图时,驿站的位置不可能有错。在中国古代,指南针是用来指示方向的。与利用地磁效应的指南针不同,它不依靠磁力,仅利用齿轮传动来指示方向。司机用车上的木图指示方向。无论汽车转向哪个方向,木人的手始终指向同一个方向。

通过距离和方向,我们可以简单地描述一个要素的位置,例如一条河流:长八十英里,从东边出发,二十英里后向东南行,十英里后转向南。

但以上两种方法只能绘制局部地图。古人想要绘制国家地图时应该怎么做呢?西晋时期,有一位非常厉害的制图师裴秀,他发明了一种新的地图绘制方法“规划、画方”。这是一种根据比例尺绘制地图的方法——绘制时用正方形边长来表示田里的数量,然后根据正方形绘制地图内容。测量的山水元素可以按比例缩小并放置在正方形中。 。

宋代的《虞痕图》就采用了这种绘制方法。图片上标注了“每个方格又分为百里”,即图片上的一个小方格代表了实际的100里。一英里约等于现在的 500 米。一个小正方形的网格约为1.1厘米,换算成比例约为1:450万。该地图有水平70个网格,垂直73个网格,总共5110个网格。根据格子数量可以直接计算出整个地图的面积。这种方法一直沿用了1500多年,直至清初,在我国乃至世界地图学史上都具有重要意义。

使用遥感和其他技术的现代测绘

在现代测绘过程中,我国制图人员利用卫星拍摄的遥感影像数据、无人机拍摄的城市影像数据以及实地测量矢量数据来获取具有方向和距离属性的数据,然后将获取的数据进行批处理。编排、制作、质检,再搭配生动的地图符号。最后,利用自然资源部第三地理信息制图研究所开发的快速地图测绘系统,几分钟即可完成地图输出。

前段时间国产游戏《黑神话:悟空》特别火。悟空所经历的各种地图关卡场景均采用三维渲染技术构建而成,给人一种身临其境的感觉。您可能会认为二维地图只能有水平和垂直方向。三维空间应该如何用地图来表达?

事实证明,三维渲染技术的出现给地图带来了显着的变化。现在制图师可以利用带有高度的数据在3D渲染软件中拉伸高度来还原真实的地形模型,并利用高分辨率遥感卫星图像作为模型纹理图来构建地理场景。同时,通过调整光照、环境、相机等参数,可以获得超逼真的地理景观地图,还可以利用3D打印技术打印出三维地图。

穿越时空,经历了中国地图的发展,你是不是对地图更感兴趣了?李刚梅 华西都市报-封面新闻记者 叶海燕 本文相关来源:四川省测绘地理信息局

自然资源部第三地理信息制图研究所供图