一名患有外斜视的孩子为了避免同学异样的目光,用头发遮住了斜视的眼睛,而与他同住的父母却没有注意到这个问题。在大型模型的帮助下,免费诊所筛查发现了这个问题。上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科主任医师李林近日在接受澎湃新闻记者采访时介绍了这样一个病例。她参与开发的儿童常见眼病筛查管理系统超越地域限制,只需一张眼睛正面照片即可对儿童常见眼病进行全面筛查,实现早筛查、早诊断、早治疗,促进医疗资源。公平的。

今年1月,上海公布了第一批大型医疗示范应用项目,其中包括由上海人工智能实验室、上海交通大学第九人民医院、上海交通大学和易理捷(上海)信息联合研发的项目科技有限公司 儿童常见眼病筛查及管理系统。该管理系统目前正在为基层义诊提供技术支持,近视筛查准确率达到80%-95%。 “未来,我们也希望用大型模型来识别眼睛照片,在术前评估患者术后愈合情况,为患者提供心理预期。”李林说道。

大模特-近视眼图片

近视是最常见的眼病。在我国,青少年近视比例已达70%以上,呈现高发、低龄化趋势。近视的一个严重并发症是视网膜脱离。如果不及早筛查和诊断,普通近视有可能发展为高度近视,对眼底造成不可逆的损害。

在上海,幼儿每年接受两次入学筛查。 “我们通常会派技术人员、医生到学校携带仪器、组织学生,筛查过程漫长、耗时,准确率不高。”李林表示,学校推荐复试的学生中,有20%-30%不需要进一步治疗。

为了替代传统耗时的筛查方式,2024年初,上海市第九人民医院、上海市人工智能实验室、伊利洁拥抱AI联合研发了儿童常见眼病筛查管理系统。

最初,李林很好奇AI能否识别上睑下垂和斜视。让她没想到的是,AI对近视的反应敏感度超出了她的想象。李琳一度怀疑AI出错了,直到她分析热图发现,近视度数越高,角巩膜点就越红,这反映了角膜的曲率,并且有一个角膜曲率与近视度数呈密切正相关。

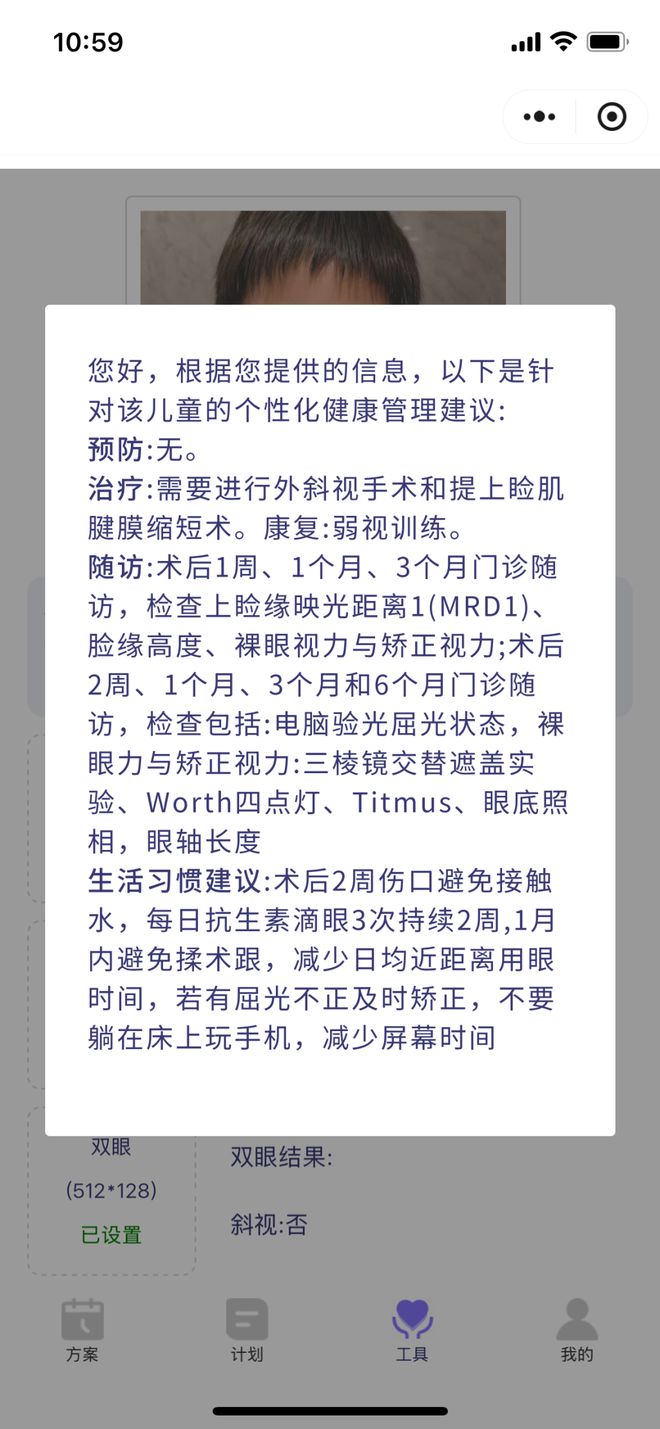

他们开发的利用深度学习识别眼部疾病的模型可以筛查近视、斜视、上睑下垂等眼部疾病。对筛查高度近视特别敏感,准确率达95%以上。 “医生不可能仅通过与患者交谈就知道患者是否近视,但模型可以。”李林说道。除了筛查功能外,系统还对医生临床思维、病例等医学语料进行训练,利用大模型技术向基层医生输出眼科管理经验,定期向患者推送科普知识,并生成跟进计划。

输出眼科管理经验。

上海人工智能实验室青年科学家、副研究员徐杰表示,向基层医生推送管理建议,进一步管理儿童眼病进展,这种专家经验下沉的模式,有助于减轻基层医生负担,改善儿童眼病进展。诊断和治疗技术。

为了验证模型的能力,去年10月,常见儿童眼病筛查管理系统被引入我国西南、西北边境地区,系统识别出了一名7岁的上睑下垂患者。信息上传至上海第九医院诊断后,发现患者同时患有斜视和弱视,最终在上海第九医院接受治疗。

李林表示,目前儿童常见眼病筛查管理系统已在全国16个地区推广验证,开展临床研究,并回收基层真实数据进行再培训完善模型表现。但她希望看到筛查制度落实到家庭,通过家庭早筛查、早诊断来控制眼病的进展。

AI落地行业应用不能闭门造车

今年1月,上海公布了首批大型医疗示范应用项目,包括疾病筛查与管理、临床辅助诊疗、智能科研辅助、智能教学辅助、智能管理等,涵盖预诊、诊断、后期诊断和管理。每个链接。

人工智能在医疗领域的应用正逐渐展现出其潜力和价值。徐杰认为,要建立人工智能与医疗的紧密联系,人工智能不能闭门造车。必须从临床场景出发,选择合适的场景,找到准确的高质量数据,以人为本,通过医药与工业的交叉推动创新,满足现实需求,让创新技术可用。停止在纸上,避免浪费医疗资源。

“影像诊断在医疗领域已经取得了长足的进步,医院取片后,一般会采用人工智能辅助读片。”徐杰表示,AI在医疗领域最早的落地就是视觉识别。只要输入足够多的信息,数据、AI和医生的经验几乎是一样的。大模型出现后,一般的大模型可以以更高的精度检索小模型数据来解决复杂的医疗问题,就像儿童常见眼病的筛查和管理系统一样。大模型从视觉模型中提取特征并输出管理意见。她认为,未来,小椎体模型的能力将反馈到大型通用模型中,实现“普专融合”,可以将所有特征模型变成一个大型的、综合性的医生智能。

李林表示,现阶段人工智能还不能取代医生。前端筛查是AI医疗的初步突破点。未来,AI有望应用于全息诊断、手术疗效预测等领域,帮助改进手术方法。 “如果我们拍一张照片,医生想要以与人工智能给出的方法不同的方式进行手术,我们是否需要考虑人工智能给出的方案更适合患者?这将有助于促进治疗效果。”

从指导、书写电子病历到提供随访信息,大模型将重塑医疗信息化流程和患者对医疗的认知,提高工作和医疗效率。易利捷(上海)信息技术有限公司产品总监李国杰表示,短短十几年的时间,医院经历了信息化、互联化,到现在的规模化模式,每隔四五年就会发生一次重大变化年。或许未来,患者只需将自己的声音输入到大型模型引导中,即可获取挂号信息,这将提升患者的就医满意度。

目前,常见儿童眼病筛查管理系统在完成筛查后会反馈后续信息。未来,负责筛查系统商业化的亿利洁将打通医院内外的数据和管理流程,让筛查系统面向青少年、家长、医护人员。人员多终端交互产品,实现信息化到产品化的转变。

信任是新技术面临的最大挑战

垂直化、专业化、场景化、细分化将成为人工智能在医疗场景应用和发展的主旋律。然而,大规模医疗模式的实施仍面临挑战。

患者始终关心医生的资质,人工智能读数的错误是不能容忍的。李林表示,目前大规模医疗模式落地最大的挑战是不信任。没有权威机构的认可,大规模的医疗模式很难大规模推广和实施。

“人们总是对未知抱有怀疑,当病人做CT扫描时,不管他看得懂与否,他总是看着光。事实上,他很渴望获得这些知识。”李国杰在调查中发现,患者宁愿有一个能听懂医生术语的智能代理,帮助快速获取医学知识。医学语料库的训练虽然可以让大模型输出健康管理知识,但对大量专科疾病报告的解读仍然需要依赖医生的专业知识和经验,不能盲目陷入文献训练。同时,模型训练时必须设置权重,防止医疗资源挤占。

认识上的变化是长期而微妙的。提升公众信任需要政策和技术的共同努力。此外,在商业化方面,人工智能新技术在医疗领域的落地还面临成本高、医疗审批严格、盈利周期长等问题。

以大型眼科模型为例。在开始项目之前,需要经过1-2个月的伦理审查,然后经过1-2年的临床研究。获得专利后,可以进行改造,争取价格审批,经过多轮谈判和检验后,医院才能获得技术条码,批准后开始使用。五年是一个相对较快的过程。在这个漫长的周期中,企业随时可能面临发展风险。

“多方努力会克服这个卡点的。现在政府和我们的实验室机构都在提前安排,我们甚至在考虑是否可以帮助推动医疗服务注册。从政府、机构、用户、企业三个方面达成一致,这个行业将会繁荣发展,积极发展。”徐杰表示,当政策拐点到来、行业对医疗服务注册达成标准和共识时,大模式将加快医疗服务落地,提供便捷、合规的医疗服务。 “如果我们能够像信任医生一样信任人工智能,也许未来大规模模型在医疗领域得到全面应用是指日可待的。”