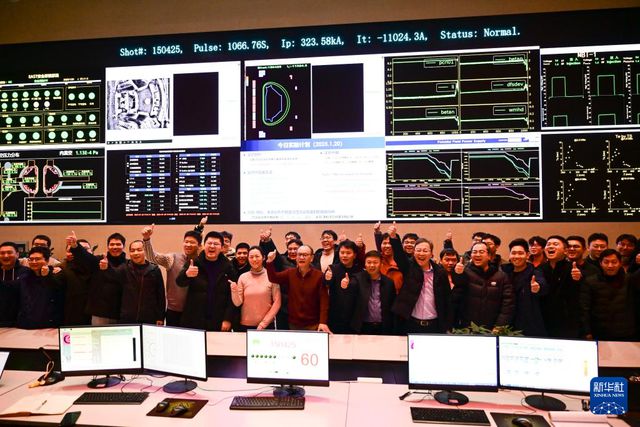

新华社合肥1月20日电(记者徐海涛陈诺)“998、999、1000……”大屏幕上的数字最终定格在1066,原本安静的控制大厅爆发出阵阵欢呼声。 1月20日,被誉为“人造太阳”的我国全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创下新的世界纪录。首次完成1亿摄氏度、1000秒的“高质量燃烧”,标志着我国聚变能研究实现了从基础科学到工程实践的重大跨越,对于人类加速聚变能发展具有重要意义实现聚变发电。

1月20日,EAST物理实验总经理龚显祖(左四)与团队成员在实验成功后庆祝。新华社记者 周牧 摄

EAST外形如“巨型坦克”,集“超高温”、“超低温”、“超高真空”、“超强磁场”、“超大型”等前沿技术于一体。当前的”。近百万个零件协同工作,拥有近2000项专利。 。十多年来,EAST历经超过15万次实验,最终实现了“亿度千秒”长脉冲高约束模式等离子体运行,达到了新的科学高峰。

太阳照耀万物,其巨大的能量来自于内部的核聚变反应。 “人造太阳”就是要在地球上实现可控核聚变反应,追求“能源自由”。

从60秒、100秒的长脉冲高约束模式运行,到2023年的403秒,再到如今突破1000秒,中国自主研发的“人造太阳”近年来不断刷新世界纪录,将中国聚变研究置于世界领先地位。走在世界前列并提供全球支持。为聚变反应堆的建设提供重要依据。

“聚变反应只有达到数千秒量级才能自我维持。突破‘十亿度千秒大关’意味着人类首次模拟了未来聚变运行所需的环境。”实验装置上的反应堆。”中国科学院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛表示。

1月20日,EAST物理实验团队在实验成功后庆祝。新华社记者 周牧 摄

实验参数飞跃的背后,是基础研究和工程技术的飞跃。磁约束核聚变是让等离子体沿着“笼子”中的“磁轨”运行,然后发生聚变释放能量。

“以前都是‘小绵羊’在笼子里奔跑,这次实验是一群‘野马’试图挣脱缰绳,考验了设备各系统的稳定性。” EAST物理实验总主任龚显祖表示,研究人员提高了加热系统稳定性、控制系统精度、诊断系统精度,解决了等离子体物理集成、壁材散热等前沿问题,展示了我国的系统该领域的科学技术能力。

据悉,下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆工程设计已完成。根据中国的磁约束核聚变路线图,未来的目标是建设世界上第一个聚变示范电站。

1月20日,EAST物理实验总主任龚显祖(右)与中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副所长陆坤拥抱庆祝。新华社记者 周牧 摄

这是1月15日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。新华社记者 黄博涵 摄

这是1月15日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。新华社记者 黄博涵 摄

1月20日,EAST物理实验总负责人龚显祖(中)在实验过程中与团队成员进行交流。新华社记者 周牧 摄

1月20日,EAST物理实验总经理龚显祖观察实验过程中的数据。新华社记者 周牧 摄

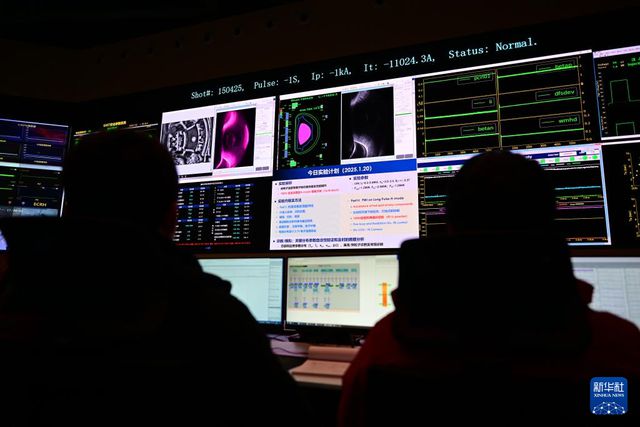

1月20日,EAST物理实验组成员观察实验过程中的数据。新华社记者 周牧 摄

1月20日,EAST物理实验团队观测到实验过程中的数据。新华社记者 周牧 摄

1月20日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)控制大厅。新华社记者周牧 摄

1月20日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)控制大厅。新华社记者周牧 摄

1月16日,在全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)控制大厅,EAST物理实验总主任龚显祖(右一)在撞击实验后与同事交流实验数据。新华社记者 黄博涵 摄

1月18日,在全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)控制大厅,EAST物理实验总主任龚显祖在撞击实验中与团队成员进行交流。新华社记者 张端 摄