DeepSeek 爆火并再次掀起 AI 浪潮之时,另一家 AI 明星公司澜码科技近日传出了裁员且欠薪的消息。

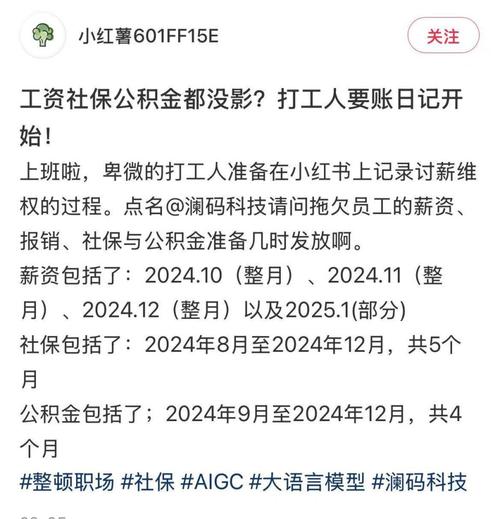

据悉,市面上已有多家媒体进行了报道。从 2024 年 10 月开始,澜码科技停止发放薪资,停止缴纳社保已经超过三个月。并且在近期,该公司对数十名员工解除了劳动合同。

2025 年 1 月,相关媒体报道称澜码科技拖欠员工工资 3 个月、社保 4 个月、公积金 5 个月。8 月补交了公积金,且在 12 月才补完。公司具体欠薪金额不为人知,因其从未向员工公开。澜码科技不算社保和公积金的情况下,至少欠员工薪资 800 万。这是根据每月约 200 万的工资支出估算出来的。

在社交媒体上搜索澜码科技的关键词时,能够发现有多名员工在社交媒体上进行讨薪行为。这些员工称公司陆续停止了对工资、社保和公积金的发放。

2 月 25 日,澜码科技公众号发布声明。声明表示公司正在正常运营,不过面临着应收账款回款慢等状况。然而,大众所期望的是澜码科技能够直接面对公司社保欠缴、薪资拖欠等问题并作出正面回应,而不是仅仅用“正常运营”这简短的一句话来敷衍。

澜码科技的创始人周健以及 CEO 周健回应说,公司由于融资方面的问题进行了裁员操作,不过并不是全部员工都被裁掉了,当下还保留着大概 20 名员工。周健还表明,公司已经支付了三分之二的拖欠薪资,并且正在主动地去寻求被并购的这种可能性,与此同时,他个人也已经通过借钱以及卖掉房子的方式来偿还员工的薪资。

周健的此次回应未能安抚被裁员工的情绪,有不少员工依然持怀疑态度。同时,有媒体进行了实地到访,发现其办公区域很安静,进门处的休息区域以及前台都没有人,很少有员工进出。在里侧能够容纳十多人的办公空间里,大量办公桌都空着,只有两三人坐在那里办公。

短短两年间,澜码科技从明星 AI 企业的地位转变为开始裁员且拖欠薪资,这令人感慨万千。一位拥有顶级文凭且自身带有行业光环的创始人,举办了一场声势浩大的发布会,造就了一家估值不断飙升的初创企业,这个充满理想主义色彩的创业历程,在拖欠员工三个月工资以及五个月社保公积金的冰冷现实面前,彻底崩塌了。

员工手持盖有公章的劳动合同却讨薪无门,社保公积金账户连续出现“欠缴”的刺目红字,创业者曾经挂在嘴边的口号此时就显得特别讽刺。

一家明星AI企业的暴雷

西岸智塔位于上海徐汇区,是一座标志性建筑。平日里这里人来人往,充满了现代科技的气息。但在 2 月 25 日这一天,这座科技大楼前的氛围显得异常沉重。

寒风之中,有一条横幅十分刺眼,上面写着“周健还钱!澜码欠薪!”。这条横幅悬挂在西岸智塔的入口处,吸引了很多路人的目光。横幅上的字迹很粗犷且很有力,显然是经过精心制作的,每一个字都能让人感受到愤怒与无奈。

该公司的一位员工在社交媒体上表达了愤怒之情并进行了吐槽,他说:“这公司将我对初创的所有幻想都给浇灭了。”

2025 年 1 月,澜码科技突然做出单方面解除 15 名员工合同的举动。在此期间,公司拖欠了员工 3 个月的工资、4 个月的社保以及 5 个月的公积金。然而,公司仅仅承诺会分期支付赔偿。但那些早已对公司失去信任的员工,拒绝签署裁员协议,他们想通过这种方式来保留申诉的权利。

澜码处于最鼎盛的时期,其人数未曾突破一百。而原本仅剩下的 50 人,在这次裁员之后,走掉了三分之二。

停薪、裁员、社保断缴,打工人被迫成了这场泡沫战争里的炮灰。

澜码科技曾是一家很受瞩目的初创公司,它专注于人工智能和大数据领域。公司的创始人周健曾是业界的知名人物,他多次在公开场合进行演讲,畅谈未来科技的发展前景。可是,随着市场竞争变得更加激烈,以及公司内部管理问题逐渐暴露出来,澜码科技慢慢陷入了困境。出现了资金链断裂的情况,项目也停滞不前,员工不断流失,一系列的问题接连而来,最终造成了如今的局面。

周健的职业生涯在澜码科技很有影响力。资料表明,他既是 ACM 国际大学生程序设计竞赛的世界冠军,又是李开复的“关门弟子”。周健曾在谷歌、阿里云、依图和弘玑等知名企业工作过,他曾是依图科技的 10 号员工,还担任过弘玑 RPA 公司的首席技术官(CTO)。

2002 年,周健在 ACM 国际大学生程序设计竞赛中获得了世界冠军的荣誉。2006 年,李开复亲自将他招揽进入谷歌。并且给予他访问 PageRank 算法核心代码的权限,在当时,这是一种非常难得的特殊荣誉。离开谷歌之后,周健先后加入了阿里云、依图以及弘玑等公司,从而积累了丰富的行业经验。他公开表明,自己属于依图科技的早期员工行列。同时,他在弘玑 RPA 公司担任着 CTO 的职务。

澜码科技成立了,并且入驻了上海徐汇西岸的 AI 智塔,这离不开徐汇区政府的大力支持。从官网信息可知,澜码科技是 2023 年上海徐汇区第三批签约的 20 个重大项目中的一个,同时它也是其中唯一一家专注于 AI Agent 技术的公司。澜码科技也是中国信通院 MaaS 工作组的首批成员之一。

2023 年,澜码科技开始出现并迅速崛起。它很快就成为了资本市场非常喜爱的对象。IDG、联新资本、Atom Capital 等这些有名的投资机构都纷纷进行了押注,并且投入了数千万美元参与到 A 轮融资中。图灵创投以及长风恒创投等投资方也加入到了这场由资本主导的盛宴之中。在资本的助力下,澜码科技的估值曾经快速上升到 15 亿人民币,从而成为了 AI 领域中非常耀眼的初创企业。

然而,澜码科技有着光环。这光环背后隐藏着不为人知的裂痕。它曾在 2023 年是高调融资数千万元的行业黑马。如今却陷入了裁员欠薪、创始人卖房填坑的困境。澜码科技的崩塌就像一场 AI 创业的“剧本杀”。情节反转得非常快,让人唏嘘不已。

融资不顺,创始人卖房还债

澜码科技一直将“企业级 AI Agent”作为宣传口号,然而其产品在实际应用过程中暴露出了很多问题。

大型模型的理解能力存在局限,难以处理复杂的企业业务流程,其错误率比人工审核还要高 30%。客户评估体系不够完善,尤其在金融、医疗等垂直领域,澜码科技没有深度定制的成功案例,致使产品难以实现大规模盈利。与此同时,字节跳动、智谱等大厂快速推出类似产品,这使得澜码科技的市场竞争力进一步被削弱。

公司内部管理存在诸多问题。员工指出,管理层在做决策时较为随意,部门裁撤没有任何预兆,也没有科学的 KPI 考核制度,项目的进展完全由创始人的主观判断来决定。尤其让人震惊的是,在资金链断裂之前,管理层对员工欠薪的问题置若罔闻,直到员工进行集体抗议,管理层才不得不作出回应。

一位员工向媒体透露,创始人周健的刚愎自用使得公司管理陷入混乱,并且决策过程如同写代码那般随意。对此,周健本人也坦承,管理失误是公司的一个致命弱点。

周健谈及裁员问题时说:元旦期间公司进行了收缩行动,裁掉了部分员工,并且安排了后续的赔偿事宜。当下我们已经支付了三分之二的赔偿金,公司还保留着约 20 名员工。主要的问题在于融资的进展不顺利。他进一步透露,公司正在寻觅被并购的机会。

周健面对数百万的薪资缺口,称已通过抵押房产以及卖房的方式来偿还员工薪资,并且已经支付了三分之二的赔偿。但这一说法让网友产生了质疑,即如果真的是在卖房自救,那为何还有大量员工未能拿到赔偿呢?这种矛盾使得外界对澜码科技的真实财务状况产生了更多的疑问。

周健称,澜码科技如今的处境是因融资不顺所致。他说当下环境不佳,过去几年一直被称为“资本寒冬”。一级市场状况艰难,市场上悲观声音持续不断,VC/PE 们募不到资金,所以出手投资时很谨慎甚至不出手,这进而导致了企业融资难的问题。融中数据统计显示,2024 年前三季度,国内 VC/PE 的投资规模总计为 2962.46 亿元,并且同比减少了 37.69%;其投资数量合计为 2403 笔,同比下降了 30.15%。

但是,对于澜码科技而言,这或许并非是导致暴雷的主要因素。需知,在 2023 年 8 月这个时间点,该公司曾高调地宣布完成了为数千万级别的 A 轮融资,并且背后有众多明星投资机构给予支持。

一年时间很短,数千万的资金变成了泡沫。这归根结底是因为公司自身出现了问题。

像 deepseek 和宇树这样的企业,即便处于资本寒冬的当下,投资机构仍愿意投入大量资金,这是凭借自身能力所具备的优势。一般来说,科技企业在完成一轮融资后,最急需做的是对产品进行更新迭代,让市场能够看到自身产品的能力,从而吸引更多资金的流入。然而反观澜码科技,其产品质量无法满足上述步骤的需求。字节、阿里等大厂进入智能体赛道之后,澜码科技作为中间层平台,一下子就变得无足轻重了。这使得它最终融不到资金,接着连工资都发不出来,陷入了被打工人指责讨伐的境地。

这样的故事让记者想到雷军在年度演讲时所说的话:公司的账上存有一笔现金,即便天塌下来也绝对不能动用这笔现金,目的就是要保证能够发放 18 个月的工资。现在来看,这句话的价值还在不断提升。

一个创业者真正的体面,不在于融资发布会的镁光灯闪耀的程度。而在于面对失败时,能够守住支付员工最后一笔薪水的底线。当创业激情消退,留在沙滩上的不应该是打工人的血汗和眼泪。而应该是由契约精神铸就的商业文明基石。毕竟,能够对失败负责的创业者,才值得真正的尊重。

为AI创业者们敲响警钟

2025 年属于 AI 行业的是寒冬。过去那种疯狂且热烈的环境已经不复存在了。人们开始冷静下来,对 AI 留下的一地泡沫进行审视。

澜码科技处于困境,这并非个别的情况。经统计得知,在 2024 年,国内有近 8 万家 AI 企业被注销或吊销,并且融资规模与去年同期相比急剧下降了 37.69%。

自动驾驶领域的明星企业纵目科技和澜码科技情况类似,它在 2025 年初陷入危机。这家曾有 90 亿市值的公司,因一系列丑闻而受到广泛关注。其总部出现断电封楼的情况,老板失联“跑路”,高管也集体离职。上百名员工不但失业了,还面临着数月薪资无法追讨的困境。纵目科技的创始人唐锐是清华大学的研究生,他在美国硅谷的汽车电子半导体领域钻研了将近二十年。他回到国内开始创业,凭借自身丰富的经验以及卓越的能力,顺利地吸引到了小米创始人雷军的投资。可是,纵目科技的最终结局让人感到惋惜。

纵目科技的困境揭示了 AI 行业的深层次问题,澜码科技的困境也揭示了 AI 行业的深层次问题。科技公司的融资窗口期较为短暂,持续进行融资是非常重要的。可是,有许多创始人在资金链出现断裂的情况时,才开始匆忙地去应对,而这个时候往往已经太晚了。就像纵目科技在经营遇到困难的时候,其创始人唐锐以政府融资作为借口来敷衍员工,还描绘出美好的蓝图,然而最终却没有兑现自己的承诺。

澜码科技和纵目科技的崩塌,体现了 AI 行业寒冬的状况。随着资本热潮逐渐退去,真正的技术价值将会慢慢展现出来。

这场危机或许会淘汰一部分“伪 AI”企业,然而也会催生出更有生命力的创新力量。对于那些幸存下来的企业来说,转型已经成为必然的选择。有些企业开始去探寻新的生存路径,像转向 B 端进行定制化服务,聚焦在垂直领域来避开与大厂的正面竞争,又或者通过技术授权来实现轻资产运营。

政策层面正在积极促进行业的发展。近期,上海发布了《人工智能产业高质量发展行动计划》,并且明确设立了 200 亿元的产业基金,该基金将重点对技术落地型项目进行支持。

澜码科技和纵目科技的经历给创业者敲响了警钟,创业者必须要在商业理想与现实生存之间找到一个均衡点。AI 不是一个转瞬即逝的潮流,而是一场需要深入钻研的长久竞赛。创业者需要更加留意技术的实际应用、持续地进行融资以及人才的管理,以此来应对行业的寒冷时期和各种挑战。

开放式创新之父 Henry Chesbrough 在他的著作《通过技术创新盈利势在必行》里提出了一个有意思的“漏斗”理论。他表明,在开放式创新的初期,通常会有众多的竞争者。然而,最终只有一小部分能够成功穿过漏斗,进入到商业化与产业化的下一个阶段,而其余的那些则会逐渐从人们的视野中消失。这就像是一场从宽口端到窄口端的漏斗穿越的旅程。

如今,幸存的 AI 企业或许已经成功地穿越了漏斗。然而,这并不意味着到达了终点,而是意味着更残酷的竞争开始了。要活下去,要走得更远,要笑到最后,这不仅考验着企业的研发能力,还考验着企业的商业落地能力、管理能力等多方面的素质。

澜码科技和纵目科技的崩塌,是 AI 行业寒冬的一种体现,同时也是行业转型的一个推动因素。这场危机给大家带来了很大的冲击,不过也给幸存的企业带来了新的希望和机遇。创业者应该从这里吸取经验教训,持续地进行探索和创新,从而能够应对行业的变化以及挑战。