3 月 2 日 C114 讯,评论员刘定洲称:在电力电缆集采市场里,低价状态是一个不可忽视的现象。这一现象背后有着复杂的市场成因,像产能过剩以及原材料价格波动等。部分企业为在激烈的价格战中胜出,不惜采取偷工减料、使用劣质原材料或缩减工序的方式来降低成本。这种行为不仅拉低了整体的投标价格,还对电力电缆的质量和安全性能造成了严重损害。

这种低价竞争的现象在光缆集采领域时有发生。光纤光缆是现代通信网络的“血管神经”,属于新型基础设施的重要构成部分,其质量与性能极为关键。在近几年的光缆集采过程中,价格竞争十分激烈,尤其值得留意的是 2024 年的某大型光缆集采。

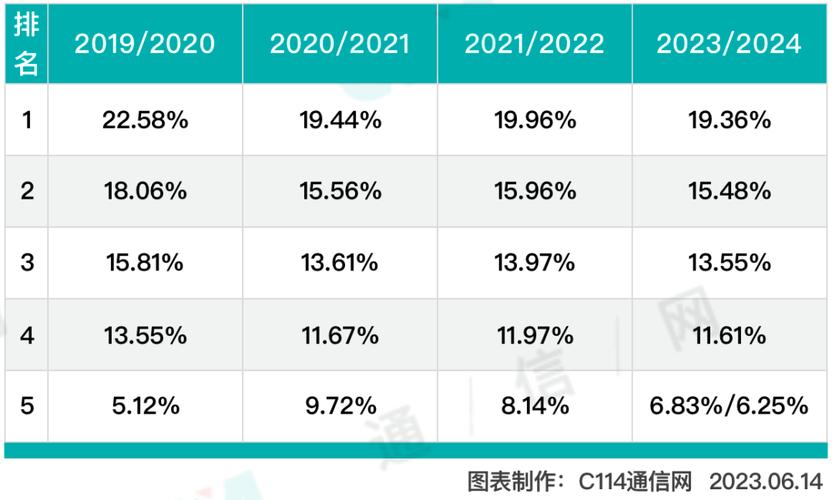

该集采的规模达到了 6500 多万芯公里,总金额将近 50 亿元。中标结果公布之后,引发了行业的震动。一方面是头部厂商全部出局,在长飞光纤、亨通光电等传统的五巨头当中,有三家没有能够入围。另一方面,烽火通信和中天科技仅仅勉强挤入了第 14 位到第 15 位。其次中标厂家主要是二、三线厂商。这些企业大多通过低价来获得入围排名。其中第一名以比预算价低近 40%的最低报价获得了最大份额。它与其他入围企业的中标价格差幅超过了 50%。

这是一个看似在追求成本控制的常规操作。实际上,它是市场供需失衡以及集采规则设计双重冲击所导致的结果。在 2024 年,三大电信运营商都没有开展集团级的光缆集采。这使得厂商的库存出现了积压的情况,并且现金流也变得紧张起来。此次集采是 2025 年的第一个大单。厂商为了争夺生存空间,被迫采取激进报价的方式。集采规则给这种激进报价留出了足够的空间。价格在评标规则中的权重占比非常高,达到了 60%。并且设置了激励份额机制,10%的采购量会优先分配给低价投标者。

短期有阵痛,长期存风险

这一大型集采已经落地,今年开始进入出货阶段。从业界的反馈来看,它给光纤光缆行业带来了较为负面的影响,既造成了短期的阵痛,也引发了长期的风险。

首先忧心的是项目恐难以交付,这会埋下质量隐患。原因在于限价太低,众多大厂未参与其中,所以后期的供货和质量保障会受到一定影响。同时,若干不同类型产品被捆绑到一起招标,导致高价中标的企业有相当一部分产品因低于成本价而难以执行,给未来供货带来了风险。本就低价中标的企业面临成本重压,极有可能在原材料采购环节降低标准,也有可能在生产工艺把控环节降低标准。生产出的光缆质量会大打折扣。质量不佳的光缆在铺设过程中更容易出现信号衰减问题,在使用过程中更容易出现断裂等问题。这会大大增加后期的维护成本,还可能导致通信网络频繁故障,严重影响用户的通信体验。

其次,光棒到光纤这一环节承受压力,研发创新的动力有所不足。光缆生产企业受到限价的限制,利润空间被极大地压缩。为了能够继续生存下去,它们必然会减少在研发创新方面的投入。而研发创新是促使光缆技术进步以及提升产品质量的关键动力。通信网络要高效运行,离不开高质量、高性能的光缆来提供支撑。如果光缆技术停滞不前,通信网络的升级换代也会受到阻碍。从行业生态方面来讲,集采限价过低会对光缆产业链的健康发展构成严重威胁。倘若这种情况持续下去,整个光缆行业将会陷入创新能力不足的困境,很难跟上通信技术快速发展的节奏,从而对整个通信行业的长远发展造成阻碍。

首先,市场竞争秩序被扰乱,行业发展生态遭破坏。一些大型光缆企业,它们实力雄厚,注重产品质量和研发投入,然而却因为无法在过低的限价下维持合理利润,所以可能会被迫减少参与集采的份额,甚至选择退出市场。其次,某些小型企业,它们只求短期利益,通过偷工减料来降低成本,却有可能凭借低价优势获得更多订单。这种现象会让市场充满低质低价的产品,会扰乱正常的市场秩序,会损害整个行业的信誉和前途,即劣币驱逐良币的现象会带来这些后果。

产业健康发展,都应负责任

集采制度的初衷在于破除暴利。然而,当价格击穿合理成本线时,必然会引发劣币驱逐良币的恶性循环。在当前人工智能竞赛持续火热的形势下,无论是在数据中心内实现机间互联的布线,还是在数据中心间进行拉远以盘活算力资源,都离不开光纤光缆的网络联接。要支撑网络基础设施的高质量运行,这是整个大的通信产业链的责任。

2024 年,中共中央政治局召开会议并首次指出,需要强化行业自律,以防止出现“内卷式”的恶性竞争。在我看来,光纤光缆行业不能过度地去追求低价,因为这会扰乱行业的健康发展。尤其对于某些供应商来说,以超低价中标,无疑就像是接了一个烫手的山芋,并不会给他们带来真正的价值。

因为这样,所以建议行业上下游一起努力,破除“低价中标”的惯性,构建“价格 - 质量 - 创新”三维评估体系,引领行业朝着高附加值的方向转型,维持并深化产业生态链的健康发展。只有达成这样的目标,才能够打造出强健的算网基础设施,为培育和发展新质生产力提供稳固的基础。