今年的音乐节,还得“熬”。

3 月已至,户外演出呈现出回暖的态势,众多音乐节纷纷官宣。在发稿之时,泡泡岛音乐与艺术节、草莓音乐节、春游音乐节、河流音乐节等 10 余个音乐节已经官宣,并且这些音乐节的落地时间大多集中在春暖花开的第二季度。

近些年,现场音乐行业出现了集中井喷以及潮起潮落的情况。到了 2025 年,音乐节市场发生了新的变化。

音乐节之变

从前两个季度来看,比起往年,今年音乐节可谓戴着枷锁跳舞。

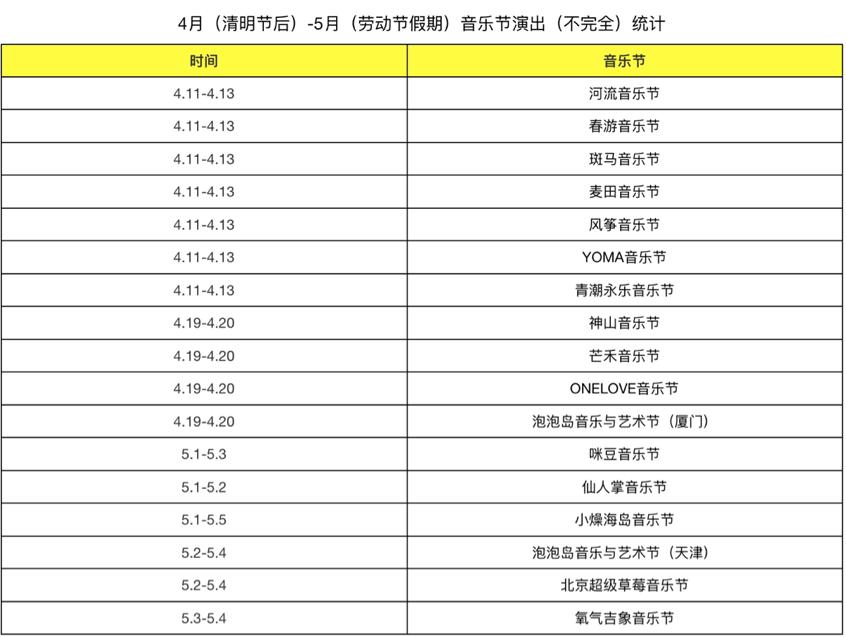

首先,场次供给继续呈现出去年下半年的下降态势。到 5 月时,包含 3 月在内已经有超过 40 场音乐节公布了消息。然而,与前两年同期超过 60 多场的热闹景象相比,今年在相同档期的场次远远低于之前同期的水平。

一线城市音乐节演出依然冷清,演出城市持续下沉。目前,只有北京有 1 场(超级草莓音乐节),上海有 2 场(海底捞火锅音乐节、DIESEL 音乐节),广州和深圳都没有;而昆明、苏州、成都等新一线城市和二线城市是密集发生的区域,鄂州、上虞等三四线及以下城市也依靠本土音乐节 IP 保持活跃。

不仅如此,提前锁定票房这件事普遍成为了共识。从音乐先声的观察来看,今年音乐节的预热宣传都有所提前。不少音乐节在 1 月初就开始官宣第二季度的演出排期以及预售了。像排期都在 5 月的草莓音乐节(福州、成都、北京、日本)、夏都梦想季音乐节、长春哦啦音乐节等,它们都在 2 月集中官宣了排期、阵容和票价等信息。

值得注意的是,在前两年“演出刺客”被吐槽之后,今年音乐节的票价有了趋向中间值的变化。单日单人普票售价(正价)通常维持在 200 元到 700 元的区间内,100 元档位的票价增多了。而且,很多音乐节还选择去掉 VIP 票,即便设置了 VIP 档位票,也大多在 600 元档位左右。前两年单日正价票集中在 300 到 800 元区间,那时高价票泛滥。今年票价回落的情况相对较为明显。

此前酒饮、奶茶、美妆等快消品牌以及多领域品牌都有跨界冠名、亲自主办音乐节的盛况,而现在对比来看,这一现象在今年相对降温了。

一方面,除了地方文旅之外,房地产行业以及酒饮品牌依然在音乐节领域跨界活跃。例如已经正式宣布的金辰地产·德州新青年音乐节、高沟酒南京江豚音乐节、畅轻北京超级草莓音乐节等。另一方面,美妆、奶茶等快消领域的品牌逐渐不再参与音乐节的冠名竞争。并且,像元气森林、蜜雪冰城、汤达人这些之前跨界主办的品牌音乐节的数量在减少。目前只有海底捞主办的上海火锅音乐节,还有 DIESEL 主办的只有 8 组嘉宾的小型音乐节,以及一直存在的老玩家斑马精酿音乐节。

这一变化最为明显的原因是去年音乐节出现了疲软期,这使得上头的品牌方开始变得保守。尤其是去年五一期间的元气森林音乐节,在临近当天演出前取消,造成了金钱损失和舆论事故等情况,严重影响了品牌信誉。

这使得品牌跨界演出市场的目标流向更加稳定,流向赞助或舞台冠名,也流向大力总冠名演唱会。例如老狼、刀郎等歌手的演唱会由酒饮品牌冠名;霸王茶姬则更为活跃,在知名艺人演唱会中都能看到它的身影。另外,二次元 IP、影视联名等为品牌营销提供了便捷化破圈的思路。

当然,对于消费者而言,最为关心的阵容问题也有变化。

前两年的拼盘圈钱热有所降温,综艺人、相声演员等跨界参与音乐节的情况也有所减少。然而,华语音乐人的“换乘”阵容依然如旧,存在着复制粘贴的现象,同质化趋势依然严重。到目前为止,房东的猫、夏日入侵企画、痛仰乐队、万能青年旅店等依然位列今年音乐节出勤率最高的演出艺人之中。并且,单一厂牌开始打包举办音乐节,这种现象逐渐兴起,在一定程度上为音乐节增添了新鲜感。

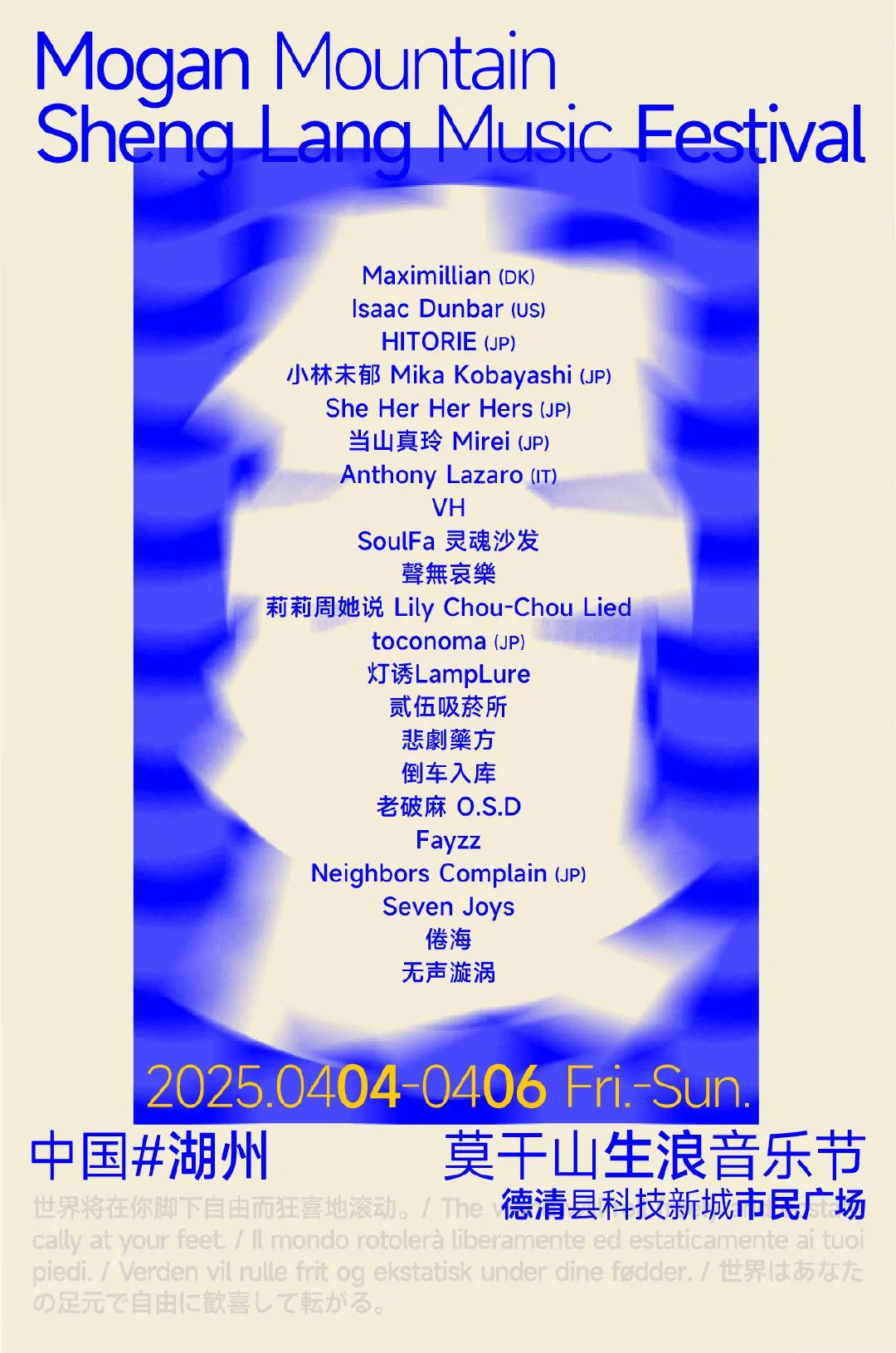

去年相比,部分主办方开始努力追求高度差异化的阵容,以提升竞争力。据音乐先声的统计,目前总计约有 400 多组艺人参与第二季度音乐节,海外艺人约占 12%,其中日籍艺人占比较多,大多签订了 2 场以上的演出合同。莫干山生浪音乐节有 6 组中国台岛地区艺人,还有 9 组外籍艺人。在这个音乐节中,没有启用热门内地音乐人来压轴,而是用了小林未郁、当山真玲、HITORIE 等 6 组热门日本音乐人作为压轴。

与此同时,大家都清楚受不可抗力因素影响而导致的延期和取消仍在持续。例如原定在 3 月 15 日举办的长江采石矶·森林绿洲音乐节,在上周已宣布取消并进行退款,这引发了众多乐迷的不满。

总体来看,捞钱热逐渐过去。音乐节正在走向务实。同时,主办方面临的生存压力变得越来越大,一山比一山还要高。

怎么熬出头?

“4月12号、13号不办音乐节是犯天条了吗?”

事实上,去年各大假期音乐节扎堆,导致市场出现透支。今年的音乐节开始对小长假和黄金周的“魅力”进行消除。一个明显的市场趋势是,在假期中举办的音乐节场次明显减少,并且开始向假期前后的双休日进行迁移。

截至目前,清明节假期有芒禾音乐节、莫干山生浪音乐节、矩浪音乐节、五百里音乐节、银河左岸音乐节、大麓青年音乐节这 6 场(同一地点算作一场);3 月底清明节前有超过 13 场;节后至五一前期有 11 场;即便在五一假期,目前也仅有 6 场音乐节官宣。去年 3 月同期相比,仅提前公布要加入五一假期的音乐节就有 14 场。整个五一期间,最终一共有 31 场,其中落地的有 23 场,并且在全国范围内都有分布。

今年的音乐节演出与往年不同,往年有大量音乐节连开多日,而今年普遍选择了单双日的节奏。例如在清明节的 6 场音乐节里,只有莫干山生浪音乐节是三日全勤。

而造成这种现象的原因,也与演出成本和收益的波动有关。

前两年演出呈现井喷态势,国内艺人的出场费随之频频上升,这已成为主办方最为担忧的成本问题。同时,大众对高票价进行抗议,这促使主办方不得不采取减少场次、降低票价的措施,并且提升视听配置和服务,以增强票房的吸引力。文旅和品牌跨界的热潮有所降温,这使得今年音乐节的招商情况变得低迷。在众多音乐节中,只有草莓音乐节、泡泡岛音乐与艺术节、迷笛音乐节、新青年音乐节等少数品牌一直受到市场的青睐。

音乐节每逢长假,就会因为人流巨大而出现舆论风险,这是一个定律。这个定律使得不少音乐节主办方选择撤出混战。同时,这个定律也造就了今年清明节假期后第一个双休日多场音乐节扎堆的又一混战现象。

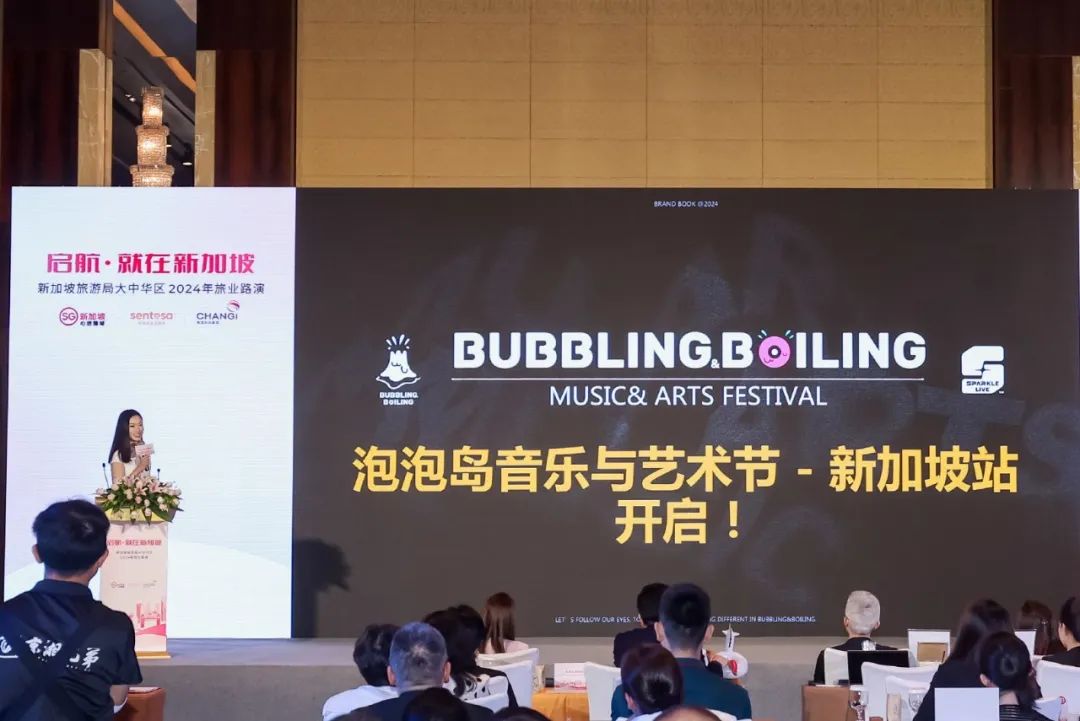

我们注意到,草莓音乐节在今年选择落地海外,开启了海外征途。我们还注意到,泡泡岛音乐与艺术节在今年也选择落地海外,开启了海外征途。这些本土音乐节都在今年开启了海外的征程。

从目前各大音乐节 IP 的尝试动作来分析,摆在市场面前的仍然是创新性这个问题。特别是随着乐迷出现审美疲劳,消费变得紧缩,并且对阵容差异化的要求提高,选择更好的演出观看,注重性价比成为了首要的前提条件。

因此,海外艺人、港台艺人增多了,偶像流量也被接纳了,这为阵容的多元化、多样性提供了选择。但如何进行合理性搭配,如何满足多圈层受众的需求,依然是难题。比如大麓青年音乐节、芒禾音乐节等,就因为阵容配置跨圈而被吐槽“太混了”。

2025 年,说唱歌手经历了饭圈化增值后在音乐节遇冷,演出场次大幅减少。音乐先声观察发现,队长、Capper、罗言等头部选手是目前为数不多参演多场音乐节的 Rapper。在买方市场的环境下,流量不再是万能的,像去年较为活跃的多组偶像艺人以及综艺人,今年也都不再参加演出。但黄子弘凡这类有着一定代表作的偶像,以及王源这类有着一定代表作的偶像,他们是高流量且具有票房号召力的,成为了热门演出嘉宾。

也就是说,最终必须要磨合消费者那种“真香”的需求,凭借阵容以及体验等所造就的口碑效应去突破受众的圈层,以此来吸引消费。

当然,从主办方的角度来看,在消费者购票之前以及购票之后的营销破圈方面,也需要大力去做工作。

草莓音乐节和泡泡岛音乐与艺术节在售票前期大力推行校园代理板块,通过打入年轻一代“自来水”来打破受众圈层;同时,创新场景营销也是当下音乐节实操性较强的营销方式,比如春游音节打出的“重体验、不需要关心阵容如何”的口碑就是这样。

说到底,音乐节是由体验经济所产生的。消费者所需要的是具有高质量的现场体验。音乐节的消费升级需要主办方紧跟时代的步伐,并且要深度了解青年文化,通过这些来迭代产品内容。此外,随着补贴演出的新政以及如今对于“限韩令”的放松讨论,这无疑会让音乐节市场面临一定的向好趋势,或许也将重新获得新的生机。

结语

根据灯塔专业版数据,去年演出票房收入里,音乐类演出撑起了全部演出 92.4%的销售票房。大型演出具有流量聚合效应,能拉动文旅业态消费,它在经济和文化等方面已成为消费升级的风向标。

但潮退之后,疲软期也随之出现,就像去年下半年开始的遇冷情况一样。这表明,到了现在这个时候,音乐节市场的各个环节需要真正逐步摆脱扎堆、同质化的“演出快餐”制作形式,在回归理性后进行全新的调整。当然,尽管目前的状况不尽如人意,但市场正在促使主办方更加关注口碑和受众体验,提升服务,或许音乐节市场也将迎来新的转机。

毕竟,作为“行走的GDP”,音乐节还仍是大有可为。