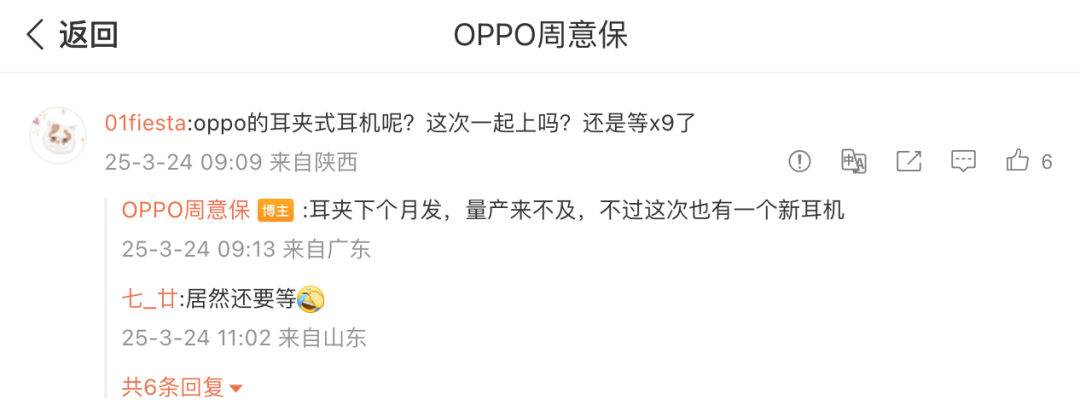

OPPO Find X8 系列的发布会即将到来。然而,之前提及的那款耳夹式开放耳机,还需要继续等待。在 3 月 24 日,有网友在 OPPO Find 系列产品负责人周意保的微博评论区里,向其询问了 OPPO 耳夹式开放耳机的发布时间,周意保当场做出了回应。

「耳夹下个月发,量产来不及,不过这次也有一个新耳机。」

图/微博

说得很好,但我还是更关心下个月的那款耳夹式开放耳机。

过去一年多的时间里,耳夹式开放耳机完全可以说是“异军突起”。2023 年年底,华为 FreeClip 率先在国内引发了这股风潮。Bose Ultra 开放式耳机紧随其后,在 2024 年年初展现出了更好的声音表现。它们共同促使大量厂商开始跟进耳夹式开放耳机这个品类。

过去一年耳机行业这两年中,若有新品类能被多次提及且频繁登上热搜,那大致就是耳夹式开放耳机了。

AWE 2025 前夕,知名运动耳机品牌韶音带来了首款耳夹式开放耳机 OpenDots One。同时,有消息称小米今年会推出首款耳夹式开放耳机。另外,OPPO 已经预告了相关产品。耳夹式开放耳机的崛起和流行已成为不容置疑的事实。

图/雷科技

某种程度上,耳夹式耳机正处于一个时间点,这个时间点像是“风口刚起”。此时技术刚好成熟,用户需求也逐渐变得明朗,并且品牌终于察觉到了趋势的拐点。更为重要的是,在 AI 大模型的技术冲击之下,耳夹式开放耳机或许不再仅仅是一个“新奇特”的小众耳机品类,而是有可能成为改变人们日常佩戴习惯的主流选择之一。

1 降噪和音质并非最强,耳夹式耳机为何火了?

要理解耳夹式开放耳机在过去一年迅速崛起的原因,离不开两款产品。一款是 2023 年 12 月底发布的华为 FreeClip,另一款是 2024 年 2 月中登场的 Bose Ultra 开放式耳机。它们从两个完全不同的品牌语境出发,最终却达到了相同的结果,都指向了一个新的耳机形态答案。

既要听得舒适,也要戴得自然。

华为 FreeClip 首先值得一提。在这款耳机发布的时候,其最为吸引人们目光的是那极具辨识度的“C 形桥”外观设计。它如同耳饰一般夹在耳廓边缘,既不入耳也不封闭,然而却能够稳定贴合。与传统 TWS 的入耳结构相比,FreeClip 提供了一种更趋近于“无感佩戴”的方式,特别适合那些对入耳式耳机存在抵触情绪的用户。

运动跳跃时也不容易掉落,不会干扰妆容,也不会压迫耳道,这些在细节方面的优势使得它很快在女性用户和日常生活场景中变得很受欢迎。

图/雷科技

更重要的是,FreeClip 并非仅仅更换了“佩戴方式”。它在声学设计方面进行了适配开放佩戴的系统性调整。它运用了定向传音技术,能够把声音集中地“投射”向耳道方向。这样既能保证环境音的通透感,又能尽量控制音漏和声音外泄的情况。

FreeClip 结合了 AI 通话降噪、智能佩戴识别以及 36 小时续航等功能,它将“轻量化日常使用”这一场景完全打透了。同时,它也让耳夹式开放耳机不再仅仅是“耳机界的新奇玩具”,而是成为了一个可以作为主力设备的选择。

FreeClip 打开市场认知 1 个多月后,Bose 给出了耳夹式开放耳机的“音质”解决办法。Bose Ultra 开放式耳机采用夹耳式设计,并且把重点置于开放式耳机最受诟病的“音质”方面。

图/雷科技

Bose Ultra 开放式耳机搭载了 Bose OpenAudio 技术,以此强化了低频表现,并且在定向发声结构中提升了中高频的清晰度,其目的是打破“开放式=音质差”的刻板印象。FreeClip 具有时尚+全场景的定位,而 Bose Ultra 则更侧重于音乐体验和声学方面的突破,从本质上来说,它指向了一个“耳夹式开放耳机”的共识。

耳夹式开放耳机,不只是可以轻巧便携,也可以「好戴又好听」。

这两款产品接连发布并非巧合,而是在“技术成熟”的背景下自然产生的。定向传音技术取得了进步,低泄音设计也有了提升,轻质材质加工工艺也在进步。同时,蓝牙音频编解码(如 aptX)得到了改进,算法也有了提升,音频芯片的算力也提高了,正是这些因素的叠加,才让“不入耳却能听得清、戴得稳、不扰人”的耳机形态成为了可能。

过去,即便想做耳夹式这种形态的真无线耳机,也是几乎不可能的。那时的情况要么是音质很差,要么是容易掉落,要么是漏音严重。而正是这近两年技术的不断演进,使得厂商终于能够跨过产品可用性的门槛。

5. 而是一个独立的新耳机品类。

2 耳机形态大革命,耳夹式耳机成了理想形态?

过去几年的真无线耳机主要围绕“降噪、音质、空间音频”展开工作。眼下正在发生的变化,更像是对耳机佩戴形态本身进行重新思考。这个问题不只是“谁更舒适”或者“谁音质更好”这么简单,而是包含着其他方面的考量。

谁更有可能成为下一代大众消费者每天都愿意佩戴的耳机形态呢?谁更有可能成为大众消费者长时间佩戴的耳机形态呢?谁更有可能成为大众消费者甚至忘记摘下的耳机形态呢?

从市场方面来看,目前主流的真无线 TWS 耳机的形态大致能分成四类。一类是入耳式(降噪)耳机,一类是半入耳式耳机,一类是耳挂式开放耳机,还有一类是最近极为火爆的耳夹式开放耳机。每一种形态都在某个阶段曾代表过“最好的选择”,不过它们也都遭遇着自身的物理极限。

入耳式耳机的音质和降噪能力在 TWS 中可能是最好的,它是当今地铁通勤和长途飞行场景下最强有力的解决方案。不过,它始终无法避开“耳道压迫”“久戴疲劳”这些让用户感受最为强烈的痛点。并且,降噪越强、隔音越好,就越会使耳机与外界的交互能力变弱,从本质上来说并不适合全天候佩戴。

图/雷科技

半入耳式是一个较为折中的选择。苹果推出的 AirPods 4 降噪版在舒适度与便捷性方面找到了一个较为巧妙的平衡点。然而,这种形态在音质、降噪和佩戴稳定性上一直都不是很出众。特别是容易掉落以及适配性较低的问题,都使得它距离“全天佩戴”的要求还有一定的距离。

耳挂式开放耳机的出现,主要是为了满足运动场景的需求。它强调稳固、防水以及开放听感。这类产品在日常佩戴时,客观上存在一些问题。其中一个典型问题是挂耳结构会与眼镜产生冲突。长时间佩戴的话,也容易产生耳部压迫感。同时,在外观设计上,它的侵入感和专业感更强,这对于很多普通消费者来说,存在着接受上的门槛。

图/雷科技

耳夹式开放耳机更像是一次从佩戴角度出发的思考逆转。它不入耳也不挂耳,轻到几乎让人感觉不到。同时,它能通过定向声波将声音送入耳道。而且,耳夹式开放耳机不会干扰妆容,不会挤压耳廓,还支持全天佩戴。再加上定向发声所带来的基本私密性与通透感,这使它成为了第一个真正能够做到“全天候耳机”的形态。

当然,耳夹式本身不密封,在降噪方面存在一定的技术短板。定向发声能够在一定程度上减弱环境干扰,但无法真正屏蔽城市噪声,也难以应对高噪场景中的通勤需求。如何解决主动降噪与开放佩戴之间的兼容问题,也是一道必须要正面去应对的技术门槛。

AI 大模型的技术在演进,AI 助手在进行“上耳”应用,这已经给耳夹式开放耳机带来了一个新的方向。它不单单是耳机,更有很大可能成为耳上“AI 终端”的承载平台。

某种意义而言,耳夹式开放耳机正成为一块理想的中点。这块中点的技术刚好能够实现,用户也刚好愿意接受。它不会将所有形态都取代,但它或许会是未来最适合大多数人的耳机形态,是在最多使用场景中适用的形态,也是最容易让人们每天都佩戴的耳机形态。

3 或许,耳夹式耳机的真正对手是 AI 眼镜

当我们回顾耳夹式开放耳机的这股热潮时,最终回到原点的,实际上还是那个最为质朴的问题:人们究竟需要一副怎样的耳机呢?

听得清楚是一方面,戴得舒服同样重要;好用好听是一方面,不打扰生活也很关键。从第一代 AirPods 开始发售算起,在过去的八年多时间里,TWS 耳机在音质、降噪、算法、续航等方面都进行了不断的提升和改进,但很少有人能静下心来认真思考“佩戴”这件事情本身。耳夹式开放耳机能在众多“功能派”耳机中脱颖而出,很可能是因为它没有去追求比谁更强,而是选择了一个 TWS 最成功且最容易被忽略的方向:

更容易被用户戴着。

但从未来的视角来看,耳夹式开放耳机的终极对手或许并非入耳式,也不是半入耳式,而是那些尚未真正普及的 AI 眼镜。这些 AI 眼镜具备音频播放的功能,能够进行语音交互,还可以提供信息提示,并且具备环境感知的能力,它们也在努力成为“日常佩戴的 AI 入口”。

Rokid Glasses,图/ Rokid

所以问题就出现了。当我们确实需要一个能够全天候陪伴并且随时可以响应的智能终端时,你是更倾向于戴上一副 AI 眼镜呢,还是一副耳夹式的 AI 耳机?这个问题,或许需要在接下来的两三年时间里,通过实际的产品体验以及销量来给出答案。