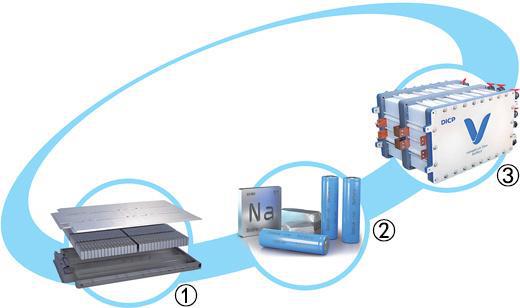

图③呈现的是液流电池的示意图。

核心阅读

工业和信息化部等 8 部门不久前联合印发了《新型储能制造业高质量发展行动方案》。该方案提出要加快锂电池等成熟技术的迭代升级。如今,储能电池技术正在经历革命性的突破。锂离子电池、固态电池、钠离子电池、液流电池等不同类型的储能电池都在加速发展,这将重塑能源存储的版图。本期我们走近新型储能电池,去揭秘“能源容器”的科技密码。

锂离子电池为何成为储能电池的“顶流”

冯旭宁

想象一下,你的手机就如同一块能不断吸水的海绵。充电的时候,它在“吸水”,也就是在储存电能;使用的时候,它在“挤水”,也就是在释放电能,这便是储能电池的神奇之处。在我国的新型储能技术里,锂离子电池储能所占的比例超过了 95%,它是当之无愧的“顶流”。在储能电池的主要应用领域,如消费类电子、新能源汽车、储能电站中,锂离子电池在大多数场景里都占据着重要地位。

2024 年,全球锂离子电池出货量达到了 1.3 太瓦时以上。我国的锂离子电池总产量为 1170 吉瓦时,并且同比增长了 24%。行业总产值超过了 1.2 万亿元。锂离子电池的装机量(包含新能源汽车、新型储能)超过了 645 吉瓦时,同比增长 48%。锂离子电池与光伏产品以及电动汽车这“新三样”产品,已然成为了我国出口产品中非常亮丽的名片。

电池储存电能的能力与储存单位电子所需的质量有关。元素的荷质比越大,在有限空间或质量中能储存的电能就越多。在无毒无害且有电化学活性的元素里,锂元素的荷质比是最高的固体元素。这种特性使得锂成为高能量密度电池的一种基本元素。

在锂离子电池中,锂元素是以化合物形式存在于多层结构的正、负极里。多数时候它呈+1价,也就是处于锂离子状态。其工作原理“脱嵌反应”,类似图书馆的“书籍借还”系统:充电时,锂离子从正极书架移动到负极书柜(从正极脱出并向负极嵌入);放电时,锂离子又沿原路返回(从负极脱出并向正极嵌入)。中间的电解质就像图书管理员一样,能确保搬运过程有序进行。更奇妙的是,电池内部自带界面保护膜(SEI 膜),它充当着“防盗门”的角色,能让这些“能量书籍”长期稳定保存。能够以高能形式长期稳定地工作,这是锂离子电池在储能领域能够脱颖而出的根本原因。

锂离子电池有成本低廉的优势。它的正极是过渡金属元素的氧化物,这种物质在地壳中的储量比较大;它的负极采用常见的石墨材料,这种材料成本也较低。在汽车领域,锂离子电池的制造成本已经可以和内燃机动力系统进行竞争。若百公里用电量为 20 千瓦时,电池充电大概只需 20 元左右;而按照油价来算,百公里的油耗成本可能超过 50 元。2024 年我国新能源汽车的月销量占比首次超过了燃油车。这标志着新能源车正在成为市场的主流。同时,这也是全球汽车行业转型升级的一个重要里程碑。

当前,锂离子电池在消费类电子领域的应用已较为成熟。相关产品的更新换代速度较快。所以,对电池寿命的要求不是很高。科研攻关的主要方向是,怎样提高比能量和比功率,从而延长电子产品的续航时间,并且提升充电速度。对此,科学家们正在研究通过使用石墨掺硅的办法来获得更高的电池比能量。同时,他们也在电极材料中增加高导电且导离子的材料,以此来提升电池的充电速度。

新型储能要实现规模化、产业化、市场化发展,就需要在“固态化、安全化、智能化”等方面努力。在“材料创新、安全保障、智能优化”的发展周期中,锂离子电池在不断进化,以提升用户体验。传统锂离子电池大多采用有机液态电解质,由于有机电解质易燃,所以关键材料创新需依靠采用本征不可燃的固态电解质来达成。在安全保障方面,科学家持续努力提升电池的能量密度与最大容量,不断扩展锂离子电池的性能边界,并且始终保证电池能够安全使用。与此同时,业界正在积极探索利用 AI 算法去寻找新型的锂离子电池材料,对电池的制造过程进行优化,提升电池在全生命周期内的管控效率,加快锂离子电池的正向设计进程。

清华大学材料学院孵化的清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司也在这场科技马拉松中。它聚焦于固态锂离子电池及其关键材料的研发,采用纳米级固态电解质、复合正负极材料等技术,实现了超高能量密度与长寿命性能的兼顾,其相关电池产品在新能源汽车、特种储能等领域得到了广泛应用。这些“黑科技”让我们相信,下一代电池正从科幻走进现实。

值得一提的是,我国正在努力探索新能源汽车与电网之间的双向互动,也就是 V2G。通过充换电设施与供电网络相连接,在未来,新能源汽车将会在电网调峰方面发挥出更为重要的作用。以锂离子电池作为核心的新型能源系统的蓝图一直在不断地拓展,其中蕴含着无限的可能性。随着“双碳”目标的逐步推进,我国的能源结构在持续地向绿色低碳的方向进行转型。国内的各个企业正在多条线路上布局储能这一赛道,并且在多种具有差异化的技术路径中积极地展开实践,为储能发展所面临的瓶颈提供了不同的解决办法。到 2024 年底的时候,我国新型储能的累计装机规模已经超过了 70 吉瓦,大约是“十三五”末期的 20 倍。这场储能革命不但体现了技术方面的竞争,同时也是国家能源安全的一种战略布局。

(作者为清华大学车辆与运载学院副教授)

链接

固态电池

固态电池的工作原理是通过锂离子在正负极之间进行迁移以及电荷转移,从而实现充放电。同时,它用氧化物陶瓷基或者玻璃陶瓷基等固态电解质,取代了传统的易燃电解液。这样一来,不但解决了锂电池的自燃风险,还使能量密度实现了飞跃。固态电池领域有三大主流技术路线。其一为硫化物固态电池,它的主要特点是离子电导率较高且具有良好的机械性能;其二是氧化物固态电池,其稳定性更佳,适合用于消费类电子产品;其三是聚合物固态电池,该体系工艺最为成熟,但性能达到上限后难以突破。固态电池的最大特点为安全,其很适合应用于储能领域,装机使用后能够保障储能电站安全运行。并且,固态电池的工作温域范围比较宽泛,能够在零下 20 摄氏度到 60 摄氏度的宽温域内稳定地工作,无论是在严寒的环境还是酷热的环境中都能稳定运行,从而拓宽了储能系统的物理分布场景。储能用固态电池当前仍处在示范的阶段。若要达成规模化以及商业化,就必须进一步把成本降低下来。

钠离子电池

钠离子电池具备资源丰富的优势,成本也比较低,安全性较高。它的工作原理和锂电池相似,依靠钠离子在正负极之间移动来实现能量的存储与释放。与锂离子电池相比,钠离子电池的能量密度稍微低一些,大概在 120—160 瓦时/公斤。不过,它的材料成本能够降低 30%—40%,并且具有从零下 40 摄氏度到 80 摄氏度的宽温域性能,适合用于储能电站等场景。2024 年 5 月,广西伏林储能电站在广西壮族自治区南宁市开始投入运营。此电站是我国新型储能领域内首个 10 兆瓦时的钠离子电池储能电站。钠离子电池储能技术已在我国实现规模化应用。钠离子电池正极材料主要包含层状氧化物、聚阴离子化合物、普鲁士蓝类化合物这三大技术路线。其中,层状氧化物在循环寿命方面表现较好,在倍率性能方面表现较好,在物料成本方面表现较好等,并且已率先实现产业化。

液流电池

液流电池具备安全性高这一特性,同时使用寿命长,还可灵活独立进行设计,并且对环境友好,正因如此,它是大规模长时储能的首选技术之一。在液流电池当中,全钒液流电池已经步入商业化的初期阶段。其工作原理为把电能储存于电解液里,凭借钒离子价态的变化来达成充放电的目的。在全钒液流电池的应用方面,国内外普遍面临成本高的问题。对此,可以通过以下方式不断提升其经济性:进行电解液体系创新,比如采用高浓度、混合酸;对电堆结构进行优化,像使用碳塑双极板、国产化膜材料;推动商业模式革新,例如采用租赁模式、进行残值回收。

(作者为中国汽车工程学会副秘书长战静静)

学术支持:中国科学技术协会、中国汽车工程学会

本版图片均为中国汽车工程学会提供

《 人民日报 》( 2025年03月29日 07 版)