“先生,最近还考虑买房吗?”

“女士,这边有一款保险要了解一下吗?”

“您好,我们是XX教育培训机构”……

我们几乎每天都会接到类似的骚扰电话。在日前,工业和信息化部信息通信管理局组织并召开了综合整治骚扰电话专项行动工作会。该工作会要求进一步加大对骚扰电话源头的治理力度,这使得骚扰电话的综合整治有望得到升级。

记者调查得知,如今在市场上依然有售卖自动拨号系统的活动,同时也存在买卖用户电话信息的行为。专家表示,治理骚扰电话需要改变属地管理的模式,要把用户信息保护好,还要进一步提高违法成本以及加大处罚的力度。

骚扰不断房产贷款教育类居多

下午 3 点时,岳雄正在单位办公室开会。他的手机突然震动起来。他悄悄掏出手机一看,发现又是那个以“95”开头的电话号码。他没有犹豫,立刻就挂断了电话。几分钟之后,岳雄正在做工作汇报,电话再次震动。他不得不暂时停下手中的工作,尴尬地掐掉了电话。

骚扰电话和短信特别多,让人非常厌烦。我特地在网上进行了查询,发现以“95”开头的这类电话大多是营销电话,真期望能够对其进行管理。回想起当时会场那令人尴尬的气氛,岳雄心中怒气冲冲。当他把电话回拨过去,想要去质问的时候,却发现该号码无人接听。

岳雄感到困惑,他不明白营销电话那头是通过何种方式获取到自己的号码的。让他更加困惑的是,在面对营销电话骚扰时,很难做到完全避开。即便他把某个号码加入到通话黑名单中,依然会有其他营销电话不停地打来,这些电话会“变换着方式”打进来,每天至少都有五六个,这明显就是在骚扰他。

有和岳雄相同遭遇的人不在少数。前些时候,宋子巍刚购置了自己的住房。他原本以为,买完房后骚扰电话会减少些,然而实际情况却让他明白了一个道理:“几乎每天都能接到电话,一会儿说有房子问是否还需要,一会儿问还在考虑哪个区域的房子,实在是太多了!”

宋子巍努力回忆,却难以说清骚扰电话从何时开始增多。大概是第一次在某 App 上留下自己联系方式之后,就一直没消停过。不单这一家中介,其他中介也知晓了他的电话号码。最终,在朋友介绍下,宋子巍下载了手机电话拦截软件,骚扰类电话才相对有所减少。

记者采访多位市民后得知,如今向市民推销较多且构成骚扰的营销电话,其来源主要集中在一些商业类企业以及金融平台上。在这些来源中,房产类、保险类、贷款类、汽车类、教育类的营销电话尤其居多。面对这些营销电话频繁骚扰,很少有市民愿意去固定相关证据,也很少有市民愿意去举报投诉。他们甚至不知道应当向哪个部门反映类似的情况。更多的时候,他们只是抱怨、责问一番,或者直接把号码拉入黑名单。

利益驱动聊天群兜售个人信息

营销类骚扰电话是如何拨出的呢?营销电话“骚扰不断”的背后又隐藏着哪些秘密呢?记者展开调查后发现,网络上存在着技术先进的拨号软件和系统在进行售卖,并且还有人在聊天群内公开寻求购买以及售卖用户的个人信息。

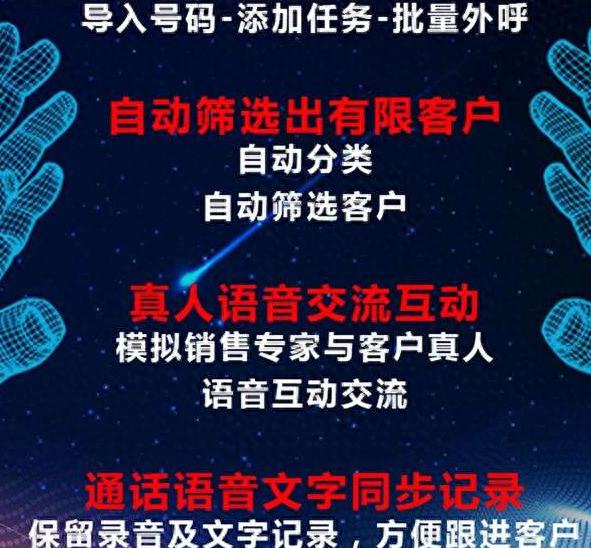

某电商平台上介绍的自动拨号系统功能

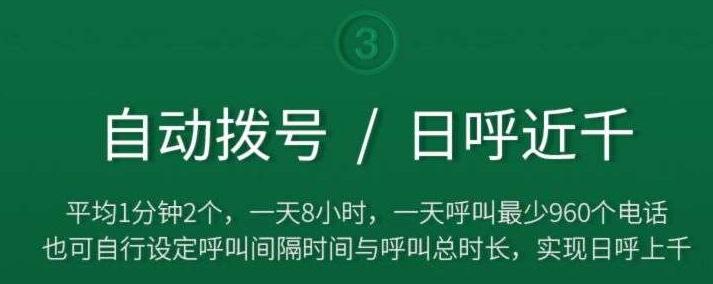

在某电商平台上,记者试着输入自动拨号软件。网页跳转之后,各种各样功能且不同价格的自动拨号软件进入了眼帘。这些自动拨号软件,有的价格是几十元一套,有的价格是数千元一套,价格不等。并且它们几乎都被冠以“营销利器”“电销机器人”“智能电话机器人”等标签。而在对其功能进行介绍时,更是让人觉得很“神通广大”。

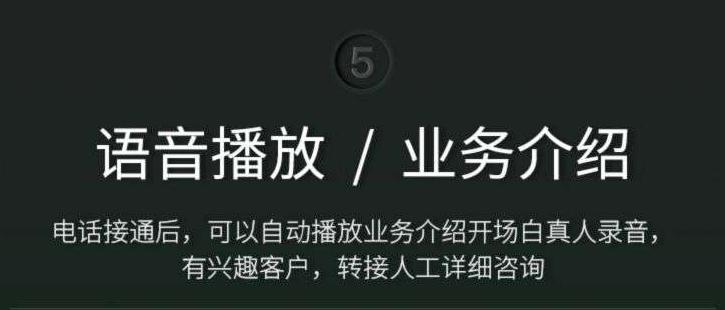

某自动拨号软件的产品功能

一款智能电销机器人产品标价 3800 元,其介绍称包含 50 个“机器人”,每天可自动拨打 2000 通电话,能减少 80%的重复劳动并创造更高商业价值。

更让人感到“心动”的是,该产品除了具备智能拨打功能之外,还拥有“无限开号”“真人语言”“源码出售”“智能对管”等功能。而另一套人工智能电话机器人则显得更为“先进”,它自称能够进行批量外呼,能够自动对客户进行分类和筛选,能够保留录音以及文字记录,以便于跟进客户。

某平台上智能拨号机器人介绍

某智能拨号系统的跟帖里,买家评论该系统:按电话机的启动按键后会自动拨打客户电话,后台能清晰区分所需客户和无用客户……精准客户二次回访的成功率提升了许多。另一位买家称一天呼出几百个电话没问题……

自动呼叫

记者除了发现有自动拨号软件和系统的“助力”外,还在一些 QQ 聊天群中发现有人买卖用户个人信息。这些聊天群会用“数据采集”“数据标注”“数据资源共享”等作为群签名或介绍。在一个有 955 人的“河南数据标注共享”群里,有人公然叫嚷“有需要身份证采集的老板吗?”在另一个有 180 人的“数据采集标注共享群”中,几乎每天都有群员在群里求购用户信息,例如“谁有老年保健品数据,年龄 60 岁以上”。还有“电商数据采集,能做的私我,小平台”。以及“有能做数据采集的吗?”

聊天群内公开求购和售卖用户信息

让人吃惊的是,有人直接喊话称拥有一手贷款数据,包括历史资料以及前一天的数据,并且支持每天供货。记者点击并放大该人提供的一份截图,发现其中包含用户的真实姓名、手机号码、信贷产品、额度信息、商户用户名等全部内容。记者尝试询问该人贷款数据的价格,然而最终未得到答复。

联合治理个人信息保护是焦点

这几年,国家层面关于保护个人隐私的法律法规在不断完善。然而,电话和短信骚扰用户的情况并未得到根本性的改变,也没有彻底扭转。有法律人士指出,这背后一方面存在相关的灰色产业链在活动,另一方面也有一些诸如所谓“人工智能”以及“自动拨号”等技术在起驱动作用。

专家指出,不能让“互联网+骚扰”继续发展下去,而需要及时进行治理。这种治理要有效且深入。因为“互联网+骚扰”的后果较为严重,轻者会对民众的生活和工作造成骚扰,重者可能使民众陷入电信诈骗以及金融陷阱等情况,从而让民众遭受财产安全方面的损失。

电话短信精准骚扰的背后,一部分原因是消费者自身的信息泄露。然而,绝大部分情况并非基于消费者的意愿,而是由于信息的买卖。这种现象应该得到好好治理了。中国政法大学传播法研究中心的副主任朱巍表示,他同时也是中国互联网协会法律专业委员会的委员。在办理具体的骚扰电话相关事务以及用户信息泄露事宜,甚至是精准诈骗案件时,一些依据属地管理的执法部门会感到为难。因为这其中的情况很复杂,需要协调的东西较多。

最大的难点在何处?朱巍认为存在两个问题。其一,当前主要施行的是属地管理模式,需要建立专门且特殊的部门来实现横跨统一管理;其二,办案经费、部门权力的划分以及协调工作难度都很大。朱巍举例说明一直打骚扰电话的软件,与治理骚扰电话和用户信息泄露相关的部门有公安、工信、网信办等诸多部门。然而,怎样划分这些部门的权利以及协调它们的职责呢?需要有联席制度、或者统一的协调部门。

采访中,不少专家谈到,骚扰电话只是一种表面现象。更深层的原因在于用户信息和隐私出现了泄露。所以,朱巍认为治理的根本核心是对个人信息进行保护。这不能仅仅局限于立法层面,还要关注技术层面怎样进行保护。同时,要建立起可溯源的机制,就像“拨出萝卜带出泥”那样。

不能仅局限于对骚扰电话进行处罚,还应当深入探究用户信息的来源渠道,务必斩断整个产业链的根源。朱巍表示,除此之外,还需提高违法成本并加大处罚力度。只要是未经用户许可而拨打了骚扰营销电话,用户就有权报警,随后执法部门可以将其列入黑名单或者给予最低限度的处罚。

专家建议,在处罚力度方面,可以设立信用记分等;在处罚链条上,可以设立“黑名单”制度等;还可以针对单个单次骚扰电话进行处罚等。只要以上这些方面都做好了一直打骚扰电话的软件,并且常抓不懈,那么骚扰电话和用户信息泄露的局面就会逐渐好转。